فبراير

27

التنوير الأوروبي… كيف قرأناه؟

جريدة الحياة الإثنين, 20 فبراير 2012

فهد سليمان الشقيران

قصة تشييد «المشروع الأوروبي» للهروب من عصور الظلام إلى عتبات التنوير لا تزال هي النموذج للخروج البشري الكبير من حقبة مليئة بالكهوف الظلامية المؤلمة باستبدادها إلى مرحلة تعتبر من أكثر مراحل الإزهار في التاريخ البشري، كانت التجربة هي النموذج الجوهري الذي يوزّع تنسيق الأفكار وترتيبها بالنسبة للباحث العربي، وربما كان ذلك الاقتناع بالنموذج هو «المشترك الوحيد» بين دعاة التنوير المتضمن تنويرهم «قطيعةً ما». ذلك الاشتراك في نموذجية تلك الرحلة صيّر التدوين الذي كتب عربياً في سبيل توصيف طريقة الخروج الغربي إلى ساحة لتشكيل نمط الخروج وفق زوايا الرؤية التي ينطلق منها كل طرف، إذ تشكّل الخطة الأولى للخروج من كهوف الظلام مثاراً لمعارك طاحنة لا تنتهي. وذلك – ربما – لاختلاف مستويات «القطيعة» المراد تدشينها وفق مرجعيات كل طرف.

حينما تدوّن تجربة «المشروع الغربي» للخروج، تدوّن بنصوص لها أطيافها المحلية، إذ نجد من يحصر المشروع الغربي بانتقاءات تبرهن على رؤية مفادها أن المشروع الغربي كله، قام على أنقاض «كنيسة»، كما يشرح بوضوح – هاشم صالح في مدخل إلى التنوير الأوروبي – وبين من يشرح – أعني مطاع صفدي – أن «تاريخ التنوير الغربي هو تاريخ تحوّلات أصلاً، وأن التنوير ليس حادثاً ولا عصراً ولا تاريخاً وإنما «ندرة في التناهي»، مبيناً أن اللحظات النادرة التي تؤرخ تمظهرات كينونة للحداثة التي يسميها فوكو الابستميات هي لحظات «ندرة التناهي»، آخذاً على السؤال العربي للفلسفة أنه لم يحقق لحظة أبستمية واحدة على طول تاريخه، وثالث – وهو علي حرب – يرى أن المشروع الغربي انبنى على ولادات متتالية للحظات تنتج مفاهيم جديدة، إذ يتعامل المختبر الفلسفي الغربي الحديث مع الفلسفة لا بوصفها نظريات شاملة محصّنة ضد النقد والمساءلة، وإنما بوصف كل الإنتاج الفلسفي يبقى ثرياً بـ «المفاهيم» التي تخصّب فعل التأويل، ليطغى المفهوم على النظرية.

وإذا كان التدوين الفكري العربي عجز عن صياغة سؤال يتمكّن من خلال طرحه من القبض على طبقة واحدة من طبقات التكلّس التي ترين على قلب الحياة النابض، فإن الإشكالية الأساس في تصوّر العربي للسؤال! لم يتكوّن بعد سؤال التنوير الفعلي الذي يشخّص موقفاً عملياً من الإرث بتنوّع طبقاته، وأصبحت معظم الإنتاجات المتصلة بالتنوير ليست إنتاجات فلسفية، فهي تشبه «تقارير التنمية» أو «تحليلات الخبراء».

فوضى تصوّر طريقة خروج الغربي من مأزقه القديم المشابه لمأزقنا الحديث لم يسر بالبحوث إلى قراءات تأويلية لذلك الحدث عبر كتابات دقيقة، وإنما أثّر على قاعدة التدوين الفكري العربي، وهي ما تسمى بـ «المشاريع الثقافية» التي تضع قاعدة الخروج المتصوّرة ثم تشيّد مشروعها النقدي عليها. ندرك كل تلك الفوضى حينما نعلم أن العالم العربي لم تمرّ عليه نهضة معاصرة، حتى تلك التي عقبت استيراد المطابع، ثم عصر الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا، لم تكن سوى لحظة هدوء سُمع بسببها حوارات عامة عن «سرّ تقدم الغرب وسرّ تخلفنا»، ذلك السؤال لم يكن جوهرياً بقدر ما كان طفولياً، على رغم ترسانة الكتب التي حملت العنوان ذاته أو قريباً منه.

الفقر الأيديولوجي في تلك الفترة أسهم في تسهيل سماع الناس لذلك الحوار، وإلا لو كان التنوير يقاس بعدد الكتب والمشاريع التي تسأل عن التنوير ولغزه، وتنتج المؤلفات والأجوبة حوله، فهي هذه الفترة الأكثر ضراوة من حيث «التأليف» و«الترجمة» والإنصات للغرب. في نظري لم يكن «عصر النهضة العربي» المدوّن عصراً نهضوياً، بل كان مجرد عصر «فقر أصوات». يبقى القلق مفتوحاً بانتظار تكوّن السؤال الفعليّ، خصوصاً أن رزم الأوراق المدونة عربياً لم تكن سوى مغازلات فكرية لرحلة الغرب النموذجية، الرحلة التي أصبحت طيفاً يطبع كل إنتاج التنوير المؤمن بقطيعةٍ ما.

فبراير

27

موديغلياني… وجع الرؤية

جريدة الحياة الاربعاء, 10 مارس 2010

فهد بن سليمان الشقيران

سنةٌ عجيبة؛ أن ترتخي عيون البشر وهم يشاهدون فرداً من بني جنسهم تجاوز هشيم لحظاتهم اليومية، يكسب رزقه من فأس ملتهب آخر، يحفر في المهملات، على أحد أرصفة ألمانيا، يرسم فنان تشكيلي لوحاته مستخدماً الصور المهملة: زجاجة مرمية، عود ناتئ، شرارة لا تشكل خطراً؛ فاقت أسعار لوحته ثمن لوحة لـ«بيكاسو».

يمتاز الفنانون العظماء بمساحة «الرؤية» التي يختطونها لإبصار المجالات التي يشقونها لطرح إنجازاتهم، يشترك الناس في رؤية الأشياء، في رؤية الأمور المتاحة، كما هي حال كل البشر الذين يمشون مطمئنين في الأسواق، لكن مجالات تجاوز اللحاظ والقفز على أكوام الروتين اليومي لا تتاح إلا لمن تعاهد فكره ومحض بصره الروحي تدريباً وتصليباً ليتمكن من تأسيس عالم داخلي متكامل يتعامل بكل نصاعة مع ما يشاهده من عالم اليوميات الكئيب، ليصل إلى مستوى التجربة الذاتية، نقرأ هذا في تاريخ الفن التشكيلي على سبيل المثال.

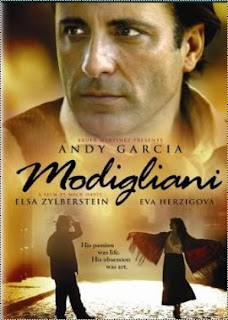

لطالما اعتبر الرسام الإسباني: «بابلو بيكاسو» رمزاً للفن التشكيلي، لكن سيرته ملئت بيوميات الإنسان العادي المشغول بما ينشغل به غيره، كانت لديه تجارب فنية هائلة، جعلته من أبرز الفنانين التشكيليين، استطاع أن يؤسس مع جورج براك لـ «التكعيبية»، لكنه لم يبن عالماً ذاتياً ينضح تجربة وألماً وروحاً. إنه على عكس الفنان الإيطالي العبثي المعاصر له: «آميديو موديغلياني»؛ عاش حياةً قصيرة لكن حياته كانت أجمل لوحاته التشكيلية، يمكننا معرفة وسبر روح هذا الفنان الرؤيوي الذي مات وهو في منتصف الثلاثينات من عمره في مشاهدة فيلم «موديغلياني»، المنتج سنة 2005، من بطولة «آندي غارسيا»، نعثر في الفيلم على صيغة كائن مختلف، ولا عجب أن يصنف البعض قصة هذا الفنان على أنها أغرب حياة لفنان تشكيلي خلال القرن العشرين.

تفوّق «موديغلياني» على «بيكاسو» في مستوى الاقتحام للوجود عبر تجربة الجسد والذات، وهي تجربة كان بيكاسو جباناً إزاءها، حاول هذا الفنان الإيطالي اليهودي أن يرجّ وعي بيكاسو، وأن ينزل الفن التشكيلي من تكبره وتغطرسه إلى أقواس الوجود، يكتب نيتشه: «عند معاشرة العلماء والفنانين يخطئ المرء بسهولة في الاتجاه المعاكس؛ وراء عالم لافت يجد غالباً إنساناً عادياً، ووراء فنان عادي، في الأعم الأغلب، نجد إنساناً لافتاً جداً». كان للألم الذي مزق حياة موديغلياني أكبر الأثر في إخراج فنه من وحل «الهناء» الذي بلل لوحات بيكاسو، لهذا بقيت لوحة «موديغلياني» عن حبيبته «جيني» من أهم اللوحات الفنية، وهي التي تفوق بها على «بيكاسو» في مسابقة باريس السنوية، غير أن روح العبث والجرأة الذي اتسمت به لوحات «موديغلياني» أسهمت في حبس لوحاته تحت تهمة «الطابع الإباحي» إلى أن أتيحت في منتصف 2009 للاطلاع عليها في مدينة «بون»، إنها سيرة فنان ثلاثيني، ذاق مرارة الرؤية.

إن الفرق بين فيلسوف وآخر، وبين فنان وآخر، هو في مستوى تجاوز الآفاق المعتادة التي يرزح تحتها جميع البشر، وهي لا تأتي إلا عبر البحث عن طريق آخر للإيغال في تهيئة الذات على النطق بما تراه بصراً وذاتاً فيما تشاهده من حدود الوجود، لهذا دعى نيتشه إلى التفكير في أعالي الجبال، وقد رأيت من خلال التتبع أن «هيراقليطس، وفيلوكتات، وبرموثيوس، وامبيدوكل، ونيتشه، وهيدغر» كلهم لجأوا إلى الجبال للتفكير والتأمل. يبرز نيتشه صيغ كتابات «المتوحد» كصنف تعبيري ناضج، يتسل نفسه من فحيح الجموع، يكتب: «تُسمعنا كتابات المتوحد، دائماً شيئاً من صدى القفر، شيئاً من نبرة الوحدة الهامسة والتفاتها الخفِر؛ وفي أقوى كلماته، بل في صيحته نفسها، يُسمع رنين للصمت والتكتم جديد وخطر». وديكارت – ذلك الفيلسوف الصارم والرياضي البعيد عن التعابير الشعرية – كتب وهو في ذروة صدى صمته الروحي الذاتي: «فكأني سقطت على حين غرة في ماء عميق جداً، فراعني الأمر كثيراً بحيث لا أستطيع تثبيت أقدامي في القعر، ولا العوم لإبقاء جسمي على سطح الماء».

إنه أنين الراغب في الإفلات من قبضة التساؤل، إنه صدى الصمت… صوت الركض في دروب متشابكة… باتجاه سراب طويل… تحيط بالراكض ألوان المناجاة، وأقواس الليل السحّارة… تخيفه آماد الرؤى الخاضة المتلوّنة الموحشة، كألوان سماء تزفّ شمسها إلى الغروب.

فبراير

27

جناية المترجِم على رواية “العاشقات”

فهد الشقيران

17 أكتوبر 2008

(الفريدة يلينيك)

عاد الجدل إلى موضوع الترجمة بعد أن فتح النقّاد النار على “مصطفى ماهر” حينما قام بترجمة رواية “عاشقات” للنمساوية الحائزة على نوبل الفريدة يلنيك، والنقد في نظري هو نقد صحّي لأنه أعاد موضوع الترجمة والمترجمين إلى الواجهة، ففي كل يوم تطلع علينا تقليعة أو شطحة من بعض المترجمين، وقد طُبعت هذه الرواية من قبل “الهيئة المصرية العامة للكتاب” هذا مع أن مصطفى ماهر مترجم نافع أسهم على مدى خمسين عاماً، في التعريف بكبار المفكرين الألمان مثل كافكا وجوتة وشيللر وهيرمان هيسه، لكنه فاجأنا بنظريته عن الترجمة، وقد صدمني شخصياً أنه حذف وأفسد في رواية “العاشقات” وقد برر فعله هذا في حديثٍ صحافي له قائلاً: (أرفض أن أنقل أي تعبير يتسم بالوقاحة أو الفجاجة، أنا أعرف حدودي تماماً أنا صاحب رسالة وإذا صادفت في نص ما مفردات لا تعجبني، لا بد أن أتصرف) صحيح أن الترجمة تقتضي التصرف في عبارات ليس لها مقابلات في العربية، وهو التصرف الذي تبرره “استنادات لغوية” أما التصرّف الذي تسببه “استنادات ثقافية أو أخلاقية” فهو موضع اعتراضي ونقدي هنا.

لقد حذف صفحاتٍ من الرواية وهي جناية فادحة، والمشكلة أن عذره أقبح من ذنبه، اقرأه وهو يبرر فعله هذا قائلاً: (أود أن أشير إلى أن مَن يترجم النص بما ورد فيه من مفردات «قذرة» سيفسده، لأن يلنيك عندما كتبتْها كانت تتحدث عن عادات خاصة بالنمساويين وغير متعارف عليها عندنا، ليس مطلوباً مني أن أقدم خمس صفحات كاملة تصف فيها المؤلفة الحبيب وما يفعله معها بتفاصيل بالغة الحساسية)! كأنه هنا يريد تقديم نصٍ آخر! كان من المفترض على هذا المترجم أن يسمي الترجمة (مقتطفات من رواية العاشقات) وأن لا يخدع القارئ بأنه ترجم الرواية كلها، بينما هو مترجم أنقص من النص الأصلي، إنها جناية على الرواية، بحجة حماية “الأخلاق العربية” من الأخلاق النمساوية، وقد اعترف المترجِم أنه سبق وأن فعل الاجتزاء والرقابة المجّانية من قبل، قائلاً: (قدمت للقارئ العربي رواية “الأقزام العمالقة” وكان بها مشهد جنسي خطط له الأبناء بين أبيهم وأمهم لينجبا طفلاً يكمل لهم فريق الكرة! ولم أترجمه بكل تفاصيله كما جاء في الأصل) إنها ترجمات تعبث بنصوص عيون الأدب العالمي لمجرّد أن أصحابها يدّعون أنهم صاحب “رسالات”، وحول ذلك الحديث وتلك الملابسات أسوق مقاربات نقدية عبر المحاور الآتية.

صعوبة الترجمة في العالم العربي:

في مسألة الترجمة لا يمكننا إنكار الصعوبة التي تواجه المترجم العربي حينما يهمّ بإنجاز مشروع تحويلي من لغةٍ إلى أخرى، وهذا يعود إلى ضعف التجربة العربية في مجال الترجمة، مع أن “الترجمة” هي الوسيلة الأبرز للاحتكاك الإيجابي مع أي ثقافة أخرى، والانكفاء على الذات ضد الترجمة يعني نفي الذات بمحتوياتها خارج الزمن. والتجربة العربية القديمة مع الترجمة تجربة هامة، ففي معرض الحديث عن “العقائد” مثلاً في الأدبيات الكلاسيكية يتعرض عمل مشروع الترجمة الذي افتتحه المأمون لهجوم شرس، وتعزى إليه كل الانقسامات المذهبية التي تلت ذلك المشروع، بينما لا يلتفت إلى الثمار الإيجابية التي جاءت من تلك “الترجمة” ومنذ ذلك الوقت ومشروع الترجمة يرتبط دائماً بالحديث عن الهوية والانكفاء على الذات ويرتبط الحديث عن الترجمة بالرقابة على ما يمكن ترجمته، ومن جانب أعنف يتم إقصاء من يقوم بترجمة الأعمال المغضوب عليها في الغرب لذا بقيت الكتب المثيرة والمهمة والتي أثارت ضجيجاً في الغرب بمعزل عن “الترجمة” وأصبحت الترجمة الآن في العالم العربي في حالة ارتباك حاد وأصبحنا إزاء “فوضى دلالات” وفوضى “ترجمات” فنجد مثلاً في الترجمات الحديثة أن مفردة مثل (Déconstruction) والذي يترجم عادة على أنه (التفكيك) قد ترجم إلى أكثر من 12 كلمة مرادفة. ويدخل في سياق تلك الفوضى عدم تكوّن رؤية خاصة منهجية لدى المترجم تجعله يجمع بين “أخلاقيات الترجمة من الناحية الأدبية” والتي تعني أن النص المترجم يؤتى به من دون إنقاص، أما إن أراد ترجمة نصٍ ما مع اقتطاع أجزاءٍ منه فليكتب على عنوان الكتاب “مقتطفات” من الرواية الفلانية، أو الكاتب العلاّني، أما أن يقع المترجم في خداع القارئ لمجرد تهويمات ذاتية، ورقابة فكرية على مجتمع من المحيط إلى الخليج فهذه مجازفة، والعبء على المؤلف الأصلي أن يراقب من يترجم له، وأن يلاحقه قانونياً حينما يعبث بالنص الأصلي ويشققه ويحيله إلى أجزاء متناثرة.

–كل ترجمة هي خيانة، ولكن هذا لا يعني ممارسة الجناية:

أظن أن اقتراح جاك دريدا بالاستعاضة عن مفهوم “الترجمة” بمفهوم “التحويل“Transformation اقتراح علمي دقيق، حيث يرى دريدا أن الترجمة هي عملية (تحويل من لغةٍ للأخرى ونصّ للآخر) لذا لا يمكن أن تكون الترجمة كما تريد “الميتافيزقيا” أن تكون طبق الأصل، لأن إعادة الأصل ممتنعة، والترجمة تقوم بالأصل على منهجية تعني تفريخ الفوارق، وفعل الترجمة مهما كان دقيقاً هو فعل “نسخ” أو فعل “تأويل” خاصة في الجوانب الفلسفية، أو الجوانب الأدبية العميقة، كما هو الحال في الأدب الصلب، حتى أن هيدغر اعتبر “الشرح” حتى وهو يحدث داخل اللغة الواحدة نفسها ضمن أنواع “الترجمة”، لذا فإنني أتفق مع الباحث والمفكر المغربي عبد السلام بنعبد العالي حينما ألمح إلى أن “كل ترجمة هي خيانة للنص الأصلي” لكنها خيانة ذات أبعاد إيجابية، ذلك أن الترجمة هي عملية توليدية قيصرية تتم من رحم النص الأول، وربما فاقت الترجمة شهرة النص الأصلي، كما في شرح هيبوليت لهيغل، وربما أخفقت أيما إخفاق، كما أن بعض الشروحات قد تتخذ كتراجم كما فعل بعض الأوربيين مع شرح ابن رشد لأرسطو، لذا أعود إلى بنعبد العالي وأؤيده حينما كتب (الخيانة هي سمة الكتابة ذاتها) لكن الخيانة هنا ليست الخيانة السطحية الشعبية أن يتم العبث بالنص وإنما نعني أن أي ترجمة مهما كانت دقيقة فهي تحاكي النص الأصلي وتخونه، لذا ليس إثبات دوران الخيانة مع الترجمة يعني الاعتذار للترجمات السخيفة وإنما يعني أن الترجمة الدقيقة هي التي تستطيع أن تحاكي النص لدرجة خيانته، لا الترجمات التي تسرق النص وتختطفه لصالح فهمها وأغراضها فهذه ليست ترجمة وإنما جناية علمية تستحق النقد وللمؤلف الأصلي حق الملاحقة والمتابعة والمحاسبة.

–مهمة المترجِم:

مهمة المترجم أن يضع القارئ في نصٍ مترجَم فاهمٍ للنص الأصلي ومدرك لجذوره وعروقه، لذا فأنا أفرق-خاصة من الناحية الفلسفية- بين الترجمات “الحرفية” و “الترجمات البحثية” حيث تتطلب الترجمات البحثية مترجماً واعياً بما يقرأ، فالفيلسوف حينما يُترجم عملاً فلسفياً ينتج إبداعاً إضافياً، تتجلى الترجمة هنا بوصفها تأويلاً يضيف على النص الأصلي نصاً حديثاً، حيث تتحول الترجمة البحثية إلى عمل فلسفي فاخر، لذا نجد الترجمات البحثية من أقل الترجمات في العالم العربي على الإطلاق، ذلك أن المترجم أحياناً لا يعرف النص الأدبي أو الفلسفي الذي يترجمه، ولا يعرف ظروف وخلفيات الأديب، ولا يعرف “القاموس الشخصي” الذي يستخدمه الأديب صاحب النص الأصلي، لذا تقع الأخطاء الفادحة. والكارثية. بالنسبة لحذف المترجِم لنصوص كاملة بحجة “حراسة الأخلاق” فهذا عمل رقابي تقوم به وزارة الإعلام أو الهيئات الدينية، أما أن يقوم به المترجِم نفسه، فإن هذه انتكاسة فادحة، حيث أصبح المثقف يمارس الرقابة والتقطير الفكري على المجتمع عبر سدّ نوافذ الآخر وتشويه نصوصه، فمهمة المترجم نقل النص بكل مراداته، فحينما نترجم نصاً لكاتب ملحد ليست مهمة المترجم أن يجعله يبدو ككاتب “مؤمن“!

–ممارسة الحراسة مهمة البوليس، وليست من مهام المترجم:

ممارسة حذف كامل لنصوص أو مربعات نصية كاملة هذا عمل غير علمي إطلاقاً وإنما هو فعل بوليسي، والترجمات التي مارسها المترجم العربي منذ عهد المأمون وإلى اليوم ترجمات كاملة، ويأخذ الناس ما وافق هويتهم ودينهم وآراءهم ومعتقداتهم، ويتركون ما خالفها، أما أن يقوم المترجم –شخصياً-بالشطب والطمس للنص الأصلي ليبدو متفقاً مع الأخلاقيات والعادات العربية فهذه ليست من مهام المترجم والعبء على صاحب النص الأصلي أن يحافظ على أي نصٍ يكتبه، من عبث المترجمين، وأن يختار من يترجمه، كما هو الحال لدى أدباء كثر من بينهم الروائي باولو كويلو أو الفيلسوف والروائي الإيطالي “أمبرتوإيكو” حيث يقومان بمتابعة الترجمات لرواياتهما من عبث المترجمين وممارساتهم الوعظية. وكما فعل الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس حينما راقب ترجمة كتابه الأخير إلى العربية “نحو نسالة ليبرالية”.

جناية المترجم على النص:

من غير المعقول أن يكتب الروائي روايته وهو يريد قصداً أن يبدو البطل “شريراً” ثم يقوم المترجم بتحويل بطل الرواية إلى “خيّر” هنا فعل (جناية) على الرواية، وفعل سطو يستوجب من المؤلف متابعة الترجمة وإيقافها بقوة القانون، لأن هذا (عبث) ولا يدخل في جانب الترجمة في شيء، لذا يجب أن يدرك المختص في مجال الأدب “الغش” الذي مسّ تلك الترجمة أو سواها وأن يحاول العثور على ترجمات أفضل وأدق، ولعل دخول جانب التجارة في مجال الترجمة خاصة الترجمات الحرفية جعل هذا المجال من المجالات المستباحة، مع أن الترجمة هي مجال حيوي من مجالات “علم اللغة”، وليس كل من أتقن لغةً استطاع ترجمة نصوصها، فالترجمة تحتاج أيضاً إلى ثقافة وعقل متميز فاهم ليتجنب مخاطر ومنزلقات فوضى الترجمات.

فبراير

27

فيلم Avatar: الإنسان هو وحش الكون

فهد الشقيران

20 ديسمبر 2009

ذروة الشر تتمركز في الإنسان ذاته، بهذه الفكرة المبدئية ينطلق مسار فيلم Avatar من إتقان المخرج: جيمس كاميرون، الذي غاب عقداً كاملاً، ليعود حاملاً مأساة الإنسان الوجودية، ليخلق من اللاشيء؛ من سديم الخيال صورةً عن الإنسان غابت عن الإنسان ذاته طويلاً. خلق أشرطة بصرية راجع من خلالها مفهوم “الإنسانية” ذاته. لطالما أراد الإنسان أنسنة معارفه، لكنه غفل عن أنسنة ذاته. بل عجز عن ترويض ذاته، وقمة العجز، أن يتحول الإنسان ذاته إلى خطر على نفسه هو.

في الفيلم يعيد المخرج في فيلمه الإنسان إلى قاعه، إلى حثالته الأصلية الرابضة في الطبقات الغامضة من عالمه، أعاده إلى وحشية مستقرة، يسترها تمثيله، واصطناعه، ويسترها بأعنف أسلحته: “اللغة”. إنه وحده من أطلق على كائنات الغابة “وحوشاً” بينما هو الوحش ذاته، وهو المخيف الأول، وهو الذي بقر أمعاء كل كائنات الغابة، ليقف من أعلى الجبل خطيباً، يضرب بكفيه على رئتيه، معلناً نهاية عصر الغابة، ودخول عصر تسيّد الإنسان، ليذبح بآرائه وأفكاره، وآلاته، شرايين الطبيعة.

كان مارتن هيدغر، من أوائل الفلاسفة الذين أعلنوا أفول سيطرة الإنسان على التقنية، ليتحول إلى مجرد عبد في محرابها، بسبب انفلاتها من يده. تمثل الانفلات بـالقنابل الذرية-قبل النووية-، والحروب العنصرية، والألغام، والقنابل-التي أسماها الإنسان عبر لغته هو- بـ”القنابل الذكية”، كان -الإنسان- لا يحفر قبره هو فقط، بل كان يحفر قبور الأولين والآخرين.

في الفيلم: الكائنات الغريبة-التي يخطط الإنسان لقطع شجرتها المقدسة- كانت تتصل عبر “جذورها” بأجدادها، كانوا يسمعونهم. لكأن كل الطبيعة تسكن السكينة، وتطرب للتذكر، وتتمايل على استحضار ما لا يأتي؛ ليس عبر العقل وحده، وإنما بطرائق الحس، ودروب الخيال.

كان القرن العشرين-بحسب ما تنبأ مارتن هيدغر- المسرح الأخطر لتجسيد مبادئ التوحش. وإذا كانت النازية والفاشية تمثلان أبشع تشكيلات الحدية الوحشية، بسبب بناء التمييز على الفروقات العرقية، بتخصيص الأبيض، وعلى رأسه نوع الرومان، والجرمن، فإن كل إنسان يمكن أن تدجّن جذور وحشيته، بأصالة الشر المحفورة في عمقه، والتي وضع لأجل كبحها القانون. إذ البراءة الأصلية توجد في الأذهان فقط، وإلا فإن الشر صديق الكتل البشرية. يقول الباحث في الفلسفة “جون ميشال بيسنييه”: (كان هيغل يشكك في إنسانية الأفارقة). والكراهية لعنته، كتب بليز باسكال في خواطره-وكم كان حزيناً حينها-:(لو عرف جميع الناس ما يقوله بعضهم في بعضهم الآخر لما وقعت على أربعة أصدقاء في العالم). إنها شجرة الكراهية.

لم يكن الفيلسوف الألماني هيدغر، يوزّع الإجابات -على طريقة السلاحف الأكاديمية المتكاثرة التي تطرح الأجوبة الكبيرة، الميّالة إلى الثرثرة- بل كان يطرح أسئلة كالجمر ملتهبة، تتدحرج بنارها من قرن إلى قرن، تغدو كل محاولة للإجابة على سؤال من الأسئلة يزيد من اشتعال تلك الكرة النارية، تحولها –محاولات الأجوبة- إلى كارثة الكوارث، لهذا كان دور من بعد هيدغر أن يروضوا أسئلته بتوزيع الطرق، فنشطت “الهرمونطيقيا” بعصا هانز جورج غادامير، نبتت من بذور هيدغر فلسفات كبيرة، طورت الأسئلة تلو الأسئلة، لتعود السفسطة الإيجابية -بعد أن كانت مسبّة- لتكون جذراً مهماً من جذور الفلسفة الحديثة. كان هيدغر أول من بعث سؤال الكينونة من مرقده، لهذا كان مفصلاً في فلسفات القرن العشرين.

أطلق هيدغر سؤاله عن مآل الإنسان مع التقنية، أطلقه من كوخه الصغير في أعلى الجبل بعد أن اعتزل البشر، كان سؤاله: (هل الثقافة التقنية وتبعاً لها التقنية ذاتها تمهد بشكل عام لشي؟ وإذا كان الجواب بنعم، فبأي معنى، لثقافة إنسانية؟ أم أنها تهدد الثقافة الإنسانية بالانهيار؟).

في الفيلم: يواجه الإنسان الوحوش لأنها كائنات بلا لغة!.

أراد عبر آلاته المتوحشة دكّ شجرتها المقدسة، لهذا لم تجد بداً من مواجهته. الإنسان لم يفهم الطبيعة، لهذا واجهها، لأن الطبيعة بلا لغة. لا غرابة أن يستنكف بعض الفلاسفة والعلماء من تفاهة الإنسان ذاته. كتب ديوجين قديماً: (من الواجب علينا أن نعود لنعيش مع الحيوانات فهي جد دمثة ومطمئنة ومنطوية على نفسها). كره هيدغر اللغة المتبجحة التي ينتهجها الإنسان، بل كره لغونات الإنسان وزيفه، كره نوعه الحشري الفتاك، فكتب في نص أثير له: (أجلس مع الفلاحين على مقعد أمام المدفأة أو حول طاولة وأحياناً نصمت وندخن الغليون، ومن حين إلى آخر نتحدث عن شح الخشب، أو عن حمل البقرة). نيتشه كان واضحاً إذ هتف: (إن الإنسان أعرق من القرود في قرديته).

إنه أكثر الكائنات تباهياً بذاته وأبشعها غروراً. في الفيلم؛ يبرز المخرج بعبقرية فذة، ذلك العسكري الضخم وهو يستعد بعضلاته لهزيمة “الوحوش”، إن ذلك العسكري هو النموذج الصارخ للإنسان البهيمي، المنخلع من التفكير بذاته،كان كتلة لحم، كان مجرد كيس بشري مدجج بأصناف الكراهية، رضع من ثدي اللعنة ألبان الحرب، فعشق شرب الدم، هكذا تمت نمذجة الإنسان الحديث بالذات.

كان الإنسان مثار حديث منذ القدم، منذ أن حكى هيراقليطس عن جهد الإنسان في مقاومة “الصيرورة”، إلى أزمنة الحداثة البعيدة التي رأت في الإنسان مقاوماً لجيوب فضائحه. عالجت الفلسفات البعدية فضائح الإنسان، بعد أن انشغلت الحداثة بذكر مزاياه. اكتشفت الفلسفات أن العقل المقدّس حداثياً هو من أجهز على الحدس. لهذا كتب فوكو أنه يكتب بشكل “فني”.

العقل ذاته -وفق أنظمته المتعددة- هو الذي أنتج شتى اللغونات النظرية، هو من أنتج فلسفات الخراب، التي تضخ السياسات المعاصرة. توماس هوبز من أبرز المنظّرين لما عرف لاحقاً بـ”الهوبزية”. توماس هوبز له قيمته الأساسية في فلسفة انجلترا في القرن السابع عشر فهو من أوائل الماديين المحدثين. برغم دراسته المبكرة لفلسفة أرسطو والمنطق المدرسي إلا أنه ظل يكن لهما الازدراء طوال حياته، فتنتْه الهندسة، وهو صاحب الفكرة التي ترى إمكانية إعادة التنظيم الاجتماعي على أساسٍ عقلاني يماثل علم الهندسة في انتظامه، بل إنه أراد أن يطبّق قوانين الميكانيكا والحركة والمادة على السلوك الإنساني، وهو من أشد الفلاسفة إعجاباً بكوبرنيكوس وكبلر وجاليلو. أخذ عليه نظريته السياسية التي تجعل من الدولة «الحاكم المطلق» وقد أسس لذلك الرأي في كتابه (التنين) والذي نشره عام1651 وأدرجها في ضمن كتابه الآخر (مبادئ القانون الطبيعي والسياسي).

كان تنظير هوبز السياسي هو الجانب الأشهر في فلسفته، أخذت فلسفته … تم تكريرها بتأويلات متناسلة، لم تقف حتى اليوم. اعتبر هوبز تاريخياً بأنه الأب الروحي للفكر الأنغلوأمريكي والمرجع التسويغي للامبراطوريتين البريطانية ثم الأمريكية وذلك وفق التبريرات التي نسجها هوبز واستوت على سوقها على يد «ستراوس» لدى شرحه لهوبز. تمركزت أطروحة هوبز على طرح ينطلق من: (طبيعة الإنسان من حيث هو كائن حيواني مدفوع بالخوف من الموت وخاصة الموت العنيف الذي يسببه له الآخر كعدو بالقتل تعتبر تلك الأطروحة هي الأصل الانتربولوجي الذي يعارض الأطروحة الأفلاطونية).

لم يتطوّر هوبز إلا عبر تأويلات جديدة اعتبر المنظّر الأبرز وبرأي مطاع صفدي في كتابه الثري: (نظرية القطيعة الكارثية) فإن هايك – أبرز شراح فلسفة هوبز وأفلاطون السياسية- قد خصّ توماس هوبز بدور المرجع الأول لليبرالية الأنجلو أمريكية تحديداً –ووفق صفدي أيضاً- فإن هايك: (قد درّس هايك أجيالاً من الشباب الأمريكي طيلة ثلاثة أرباع القرن العشرين، وكان له التأثير الحاسم في نمو اليمين المتطرف المسيطر على رسم الاستراتيجيات في البيت الأبيض خلال عهد بوش الأخير ومساعد رامسفليد أحد تلامذة هذا المفكر هايك ولفوفيتز يعتبر أحد المهندسين الأساسيين للحرب على العراق).

من هناك؛ من ذلك الانبعاث التاريخي لثقافة «الخراب» تمت عقلنة أشكال الخراب، يتوغّل الخراب داخل بقايا المدنية والتي ابتدأت فعلياً في أوربا القارة التي حافظت طويلاً على الحس المدني عبر اجتباء أعمق النظريات تأثيراً على الحياة وعبر إيقاف صهيل ثقافة التخريب والردم، هل تنوي أوروبا وأغلبها يسير اليوم مغمض العينين خلف إرادات الخراب التي تحاول هندستها استراتيجيات هدمية تحاول اجتثاث الإنسان من أصله وتسويق بقاياه، أم أن غضبة على وزن ثورة جديدة أوروبية ستوقف ذلك المد المخيف؟

يأتي الفيلم التحفة Avatar في عصر تهدد فيه الحرارة سلامة الكوكب، في زمن قمة “كوبنهاجن”، في زمن تربص الامبراطوريات وتعنت الإنسان. يأتي ليضع الإنسان على حافة السؤال، كيف يمكنه أن يواجه ما كسبت يداه. كيف يمكنه أن يخرج من مأساته التي صنعها هو. كان الفيلم نعياً لكل المرارات التي جذرها الإنسان ورماها على الأرض، كان تعبيرا-بالنيابة عن كل سكان الطبيعة-عن رفض ما فعله الإنسان منذ قرون. كان مشهد الشجرة وهي تسقط على قطيع سكان تلك الغابة مؤلماً، لم يكن لذلك المشهد أن يؤلم لولا أن الإنسان ذاته بات مشكلة نفسه. كيف يمكن للامبراطوريات أن تتحفظ على خطط أممية لإنقاذ الكوكب، وإغاثة الطبيعة؟

في الفيلم: يأتي العسكري، تلك الحمولة البشرية الخالية من كل معنى كوني، يأتي إلى الغابة باطشاً، موقف العسكري في تلك اللحظة، هو موقف الكثير من البشر، الذين تتوقف مصالحهم ونزواتهم على إهلاك الآخرين. يا لها من مشاهد كارثية، حملها فيلم المخرج الذي صمت دهراً ونطق برضة عنيفة. كتب نيتشه على لسان زرادشت: (إن اكتشاف خفايا الإنسان لمن صعاب الأمور، وأصعب الأمور أن يكتشف الإنسان نفسه).

يحاول الإنسان اكتشاف معايب غيره، والتشنيع على سواه، ليطمئن إلى حثالات عيوبه، تلك هي طينة الخراب التي لا مفر منها. لكأن النشيد القديم السائل عن موعد شفاء الإنسان من مرضه المستديم لم يكن سوى صرخة في فلاة، لن تسمع. وما الإنسان-لدى نيتشه- سوى (مجموعة من العلل، تتطلع بالعقل إلى العالم الخارجي مفتشة عن غنيمة، ليس هذا الإنسا إلا كتلة أفاع اشتبكت). في نهاية الفيلم خرج العشرات يحكون مؤخراتهم، يبحثون عن باعة الفطائر والكابيتشينو، كأن الإنسان ليس من بني جنسهم، كأنهم ليسوا نسخاً مكررة منه، كانت تلك هي الكارثة! هل البشر مجرد دمامل تمشي على الأرض، ترهق الأرض بقاذوراتها اللعينة، وتمضي-هكذا تساءل يوماً نيتشه-.

فبراير

27

إيغلتون: فخ النقد السطحي.

فهد الشقيران

كتاب “أوهام ما بعد الحداثة” من تأليف: تيري إيغلتون، قام بترجمته إلى العربية: ثائر ديب، وطبَعتْه “دار الحوار” عام 2000، وهو كتاب يقع في 240 صفحة، وفيه ينتقد تيري إيغلتون “ما بعد الحداثة” ولست أدري عن سبب “التسطيح” الذي شاب الكتاب، هل يرجع إلى الأفكار العادية فعلاً التي طرحت في الكتاب رغم الضجة التي أثارها، أم بسبب “الترجمة” التي يرى البعض أنها لم تأت بالصورة المطلوبة، لكن من الواضح أن تيري إيغلتون ليس من المتخصصين في “الفلسفة” وإنما هو إلى النظريات اللغوية والأدبية أقرب، خاصةً وأن الكتاب-كما ذكر إيغلتون في المقدمة- عبارة عن كتابات صحافية قام هو بجمْعِها ومن ثم بطباعتها، كما أن “النزعة الإشتراكية” صبغت الكتاب من أوله إلى آخره، اقرأه وهو يكتب: (انطلقت من حكمي على ما بعد الحداثية، من منظورٍ اشتراكي واسع)، واعترف بذلك المؤلف أيضاً، لكن الكتاب جاء ليكرّس بعض الافكار السطحية والمغرقة في التسطيح عن “ما بعد الحداثة” ويمكن أن نوجز تلك الأفكار الرجراجة التي تضمنها الكتاب بالآتي:

1-الغرق بالفهم الشائع: إيغلتون وبرغم الإدعاء الذي تفوه به في كتابه بأنه (لا يطرح بديلاً لما بعد الحداثية ناضجاً بين أيدينا، بل أطرح أن بمقدورنا الإتيان بما هو أفضل من ما بعد الحداثية، وهو طرح لا يقتضي الموافقة عليه أن يكون المرء اشتراكياً مقنّعاً.. وقد حاولتُ أن أنتقد ما بعد الحداثية من منظور سياسي ونظري وليس بأسلوب ردّ الفعل المبتذل القائم على الفهم الشائع) رغم هذا النص فإن الكاتب كان يكرر الكثير من المفاهيم الشعبية عن “ما بعد الحداثة” بعيداً عن فهم العمق الذي تتضمنه فلسفات تلك المرحلة، ذلك أن “ما بعد الحداثة” ليست فلسفة واحدة، وإنما هي “مغادرة” من “النقد” إلى “نقد النقد” من الغرق في النظريات والأصول والمراجع، إلى تفتيت المراكز والبحث عن السطوح، ومغادرة الأعماق، أو هي كما يقول جيل دلوز “انهيار المراجع” لكن انهيار المراجع هذا لا يعني توزيع المرجعيات وإنما البحث عن آفاقٍ أخرى، أو البحث عن وسيلة للخلاص من التيه.

2-تكرار الإرجاف الفكري: يجنح إيغلتون في رؤيته لفلسفات ما بعد الحداثة، إلى تسويق أفهام شعبية وهي غاية في البعد عن المناقشة الفلسفية الفكرية المعمقة، حيث يربط ما بعد الحداثة بالشكل السلعي للسوق، ويربطها بالمجتمع القائم على الإعتماد المصرفي، الإرتياب من القانون واللذة، وهذا الربط يذكّرني بربط بعض السذج بين ما بعد الحداثة، وبين الليبرالية الجديدة، ولعل سعة الأفق الذي تؤمنه فلسفات ما بعد الحداثة لقارئها لم يعتد عليه قراء الفلسفات المحنطة والأيديولوجيات القديمة الأمر الذي يجعلهم يقعون في فخ “التوريط” حيث يرحّلون كل آثام العصر إلى أحدث فلسفاته، وهذه جناية علمية شديدة اللصوق بأغلب الإنتاج الفكري النقدي لما بعد الحداثة الحديث. إن الإرجاف الذي مارسه إيغلتون هو غاية في السطحية، فهو في شرحه لما بعد الحداثة يشبه أنيس منصور في شرح للوجودية، مجردد شخبطات متفرقة من هنا وهناك.

3-فهم قاصر لمعنى “الهوامش”: يكتب في كتابه: (ولنا أن نتوقع أيضاً أن تُدمج هذه الواقعة ذاتها في النظرية فيسير جنباً إلى جنب إدراك كئيب للتواطؤ بين المركز والهوامش، والقوة والانحلال، وللعبة القط والفأر الجارية خلسة بينهما، ودفاع متهور عنيد عن كل ما يلفظه النظام من نثار وحطام وكل ما لا تدمجه عقلانيته الحاكمة ولنا أن نتخيل احتفاء شديداً بما هو هامشي وأقلوي بوصفهما إيجابيين لمجرد كونهما هامشيّ وأقلويّ، ولا ريب أن هذه النظرة سخيفة ومجافية للعقل، خاصةً أن الهوامش والأقليات اليوم تضم النازيين الجدد والمأخوذين بالأجسام الطائرة المجهولة، والبرجوازية الدولية، وأولئك الذين يؤمنون بضرورة جلد المراهقين الجانحين إلى أن يسيل الدم من أفخاذهم) إنه بهذا النص يفهم أن تفتيت المراكز ودمج الهوامش بأن هذه الدعوة ستتيح المجال للأفكار الأخرى بالظهور! وهو جاء بالنازيين بجوار البرجوازية الدولية، وجُلاّد المراهقين، وإذا استبعدنا “النازية” التي أقحمها بتعسف في هذا الموضوع ذلك أن “النازية” أخذت جوانبها القانونية في الغرب بشكلٍ لا داعي لأن نتحدث عن إمكانية أو عدم إمكانية تفهم أي فلسفة لها من عدمه.

لكن إذا عدنا لبقية التيارات التي ذكرها فهو نظراً لحدته الماركسية العنيفة يريد إلغاء كل مختلف. إن فلسفات ما بعد الحداثة التي تجتمع –بالصدفة-على أبجدية “الاختلاف” استفزته، وجعلته يستحضر النازية هنا! إن فلسفات ما بعد الحداثة غير مشغولة بالأحزاب السياسية والتصنيفات الكفاحية، فهي فلسفات “فنية” وفوكو يدعو صراحةً إلى (التفكير بشكلٍ فني) لقد جاءت لتصحح ما أفسدته الأيديولوجيات الرخوة، التي أسالت الدماء بدءأً بالنازية وانتهاء بالماركسية اللينينية، تلك هي المسألة أن ندرس مساراتٍ أخرى للعالم خارج (تيه الحداثة) حسب جورج بالاندييه الذي أعلن أن (المشروع الحداثي دخل عهد التيه) إنها مرحلة الحداثة البعدية فهي تأتي ضمن سياق الحداثة، وضمن البذور الأساسية لها، لكنها من الفتوحات العلمية والفلسفية والفنية الأخرى، إنها ببساطة لا تريد إعادة النازية.

4-ما بعد الحداثة لا تعبد الإلتباس وإنما تنطلق منه: بتهج إيغلتون في ادعاءٍ مفاده أن (ما بعد الحداثة) تعبد الإلتباس، وهذه منقصة إدراكية فعلية في كتابته هذه، فالفلسفة كلها تقدّم الشك واللبس والسؤال على اليقين والوضوح والحسم والقطع، تلك هي الأبجديات الفلسفية منذ هيراقليطس، فيلسوف الصيرورة، ثم جيل الفلاسفة اليونان “ارسطو، أفلاطون” وإلى ديودورو، كل تلك الفلسفات وإلى العصر الحديث تقدم نظريات صلبة في الإبداء والإعادة في المسلمات، مروراً بديكارت، وهيوم، وكانط، وإلى هيدغر، ونيتشه، كل تلك الأسماء تغرق في تصنيف “الشك” وفي البحث عن سبب “العلم بالشيء” وعن أسباب تشكّل المعرفة، فيما سمي فيما بعد بـ”نظرية المعرفة”. إن هذا الردح حول أن فلسفات ما بعد الحداثة “تعبد الإلتباس” هو ردحٌ أيديولوجي خارج سياق البحث الفلسفي، لأن السؤال هو أساس الفلسفة، وحينما يحدث اللبس يأتي فعل السؤال ومن ثم تأتي مسيرة البحث.

5-فخ التعريف: في فاتحة الكتاب يفرّق إيغلتون بين مصطلح ما بعد الحداثة (Postmodernity) وبين ما بعد الحداثيّة (Postmodernism) حيث يقصد بالأولى (مرحلة تاريخية مخصوصة) أما الثانية –ما بعد الحداثية- فيقصد بها (أشكال الثقافة المعاصرة، فما بعد الحداثة هي أسلوب في الفكر يبدي ارتياباً بالأفكار والتصورات الكلاسيكية كفكرة الحقيقة والعقل والهوية والموضوعية والتقدم) هذا هو التعريف الذي افتتح به المؤلف كتابه، وهو مجرد تعريف مخلوط وسطحي، ذلك أن ما بعد الحداثة ليست فلسفة واحدة، كما أنها لا تحدد قوالب للعيش كما يفهم من التعريف آنف الذكر، أما عن دعوى الإرتياب من أفكار كـ”الحقيقة، والتقدم، والهوية، والموضوعية” فهو موجود في الكثير من الفلسفات ذلك أن الفلسفات الصلبة من دون استثناء تحتفظ بالنزعات الشكّية، ومراجعة مفهوم الحقيقة ومراجعة بعض المفاهيم موجود لدى أغلب الفلاسفة ولا يمكنني أن أستطرد في أمرٍ هو من بدهيات ما يقرأه طلاب الفلسفة. وحسناً فعل المترجم حينما نقل بعد ذلك التعريف النص الآتي لفيلسوف مهم في مرحلة ما بعد الحداثة وهو جان فرانسوا ليوتار حينما كتب: (إنني أعرّف ما بعد الحداثي بأنه التشكّك إزاء السرديات الكبرى هذا التشكك هو بلا شكّ نتاج التقدم في العلوم، لكن هذا التقدم بدوره يفترض سلفاً) بهذا النص نعرف أن ليوتار يدشّن مرحلة “نقد النص النقدي” وهي مرحلة ابتدائية من مراحل عمل فلسفة ما بعد الحداثة.

وأخيراً فإن الإنتماء الماركسي الذي اشتهر به المؤلف جعل فلسفة ما بعد الحداثة تستفزّه ليكتب هذا الكتيب الهجائي البعيد كل البعد عن السياق المنهجي والعلمي، ذلك أن فلسفات ما بعد الحداثة عبارة عن مشارط تقطع دمامل الأيديولوجيا وأباطيل الوهم وخرافات الإنتماء وتنهي أسطورة المراجع والمراكز.

29 ديسمبر 2008

فبراير

27

حائل – سالم الثنيان:

يؤكّد الكاتب والباحث السعودي فهد الشقيران، أن الفلسفة عصيّة على الترويج، «فهي التخصص الأقل ترحيباً به في المطبوعات، لأنه نخبوي جداً، ولا يطيق الكثيرون منازلة النصوص الوعرة، أو فك المصطلحات أو فهمه حتى إن دعوات «موت الفلسفة» لم تمت إلى اليوم». ويضيف: «لا يمكن لاثنين يقرآن الفلسفة أن يتطابقا في الاتجاهات والآراء». مشيراً الى أن الحداثة إحدى ثمار الفلسفة، وأن البعض لديه حساسية من الفلسفة، وهذا يعود إلى تركيبة اجتماعية عميقة، حين يريد كاتب القصة القصيرة، أن يكون كل المجتمع كتاب قصة قصيرة، أو الشاعر يريد أن ينشد المجتمع كله الشعر! «الحياة» التقته فكان هذا الحوار:

> أنت أحد الكتاب المهتمين بالفلسفة، وتروّج لأفكار الفلاسفة في مقالاتك عبر الاستشهاد تارةً، والتلخيص تارةً أخرى، لكن يغلب على استشهاداتك أنها تنحاز للفلاسفة من هيدغر إلى هابرماس، فهل تروّج لفكر أو تيار فلسفي محدد؟

– الفلسفة عصيّة على الترويج، فهي التخصص الأقل ترحيباً به في المطبوعات، لأنه نخبوي جداً، ولا يطيق الكثيرون منازلة النصوص الوعرة، أو فك المصطلحات أو فهمها، حتى إن دعوات «موت الفلسفة» لم تمت إلى اليوم، لكن ربط الفلسفة بالسياسة أو النظريات الاقتصادية أو الإمبراطوريات وحركة البشر هو المحفز الأساسي على طرح فكرة «موت الفلسفة»، بينما الفلسفة حية لأنها صديقة وعي الإنسان، والسؤال الذي يطرحه الكائن على رأس جبل حول ما يحيط به من مشاهد هو سؤال فلسفي بالأساس، إن طرح «موت الفلسفة» هو طرح فلسفي، لأن الفلسفة لو كانت ميتة لما كانت صياغة «نعي الفلسفة» بهذا المستوى من التفلسف.

في مقالات كثيرة كتبتها في صحيفة «إيلاف» في قسم الثقافات، كنتُ أضع ملخصات بحثيّة حول كتب فلسفية، وأحياناً أقرأ بعض الأفلام قراءة فلسفية مثل مقالتي «الإنسان هو وحش الكون»، والذي قرأتُ فيه فيلم «أفاتار» قراءة خارج سياق النقد السينمائي، وإنما قرأتُه بوصفه يذهب بنا إلى «أسئلة إنسانية قلقة». للنص الفلسفي فراداته ساعة الكتابة، ولا أنحاز لتيارٍ على آخر، لأن زمن «النظريات المشيدة الكبرى» ذهب، ونحن أمام «نصوص كبرى» طغت النصوص الفلسفية على المذاهب الفلسفية، جزء من صيت ميشيل فوكو أو جيل دلوز جمال الأسلوب الذي كتبوا فيه تلك الفلسفات. الاستشهاد بالنص الفلسفي داخل المقالة ألجأ إليه مضطراً لأضع الفكرة في سياقها المعرفي، ولئلا يكون المقال سردياً تعبيرياً، ولأن ما نكتبه نحن نستمد غالبه من بحر الفلسفة، النص الفلسفي يتجاوز مرحلته التي طرح فيها، لهذا حينما قرأ «هيدغر» «كانط» لم يتربط بالشروحات التي كتبت من قبل، بل أشعل الشرارة الأولى للقراءة التأويلية «الهيرمونطيقية»، والتي ستتبلور فيما بعد في أعمال هانز جورج غادامير.

> الحراك الفلسفي والفكري لمجموعة من المثقفين وأنت أحدهم بدأ يأخذ مساحته الفكرية في الصحافة، كيف ترى المستقبل للكتابات الفكرية؟ وهل لها من تأثير ملموس على المدى القريب؟

-لا أفضل كلمة «حراك» وإنما يمكن تسميته ببروز جيل يهوى قراءة الفلسفة، فهو ليس تنظيماً ولا تياراً ولا حركةً منظّمة، وإنما جيل تعارف على بعضه بالمصادفة عن طريق اشتراك الاهتمامات، واتفقوا على الاجتماع في غرفة داخل مؤسسة ثقافية بين فترةٍ وأخرى. لا يمكن لاثنين يقرآن الفلسفة أن يتطابقا في الاتجاهات والآراء، لكل إنسان نزعته الفلسفية الخاصة، من المثاليين، إلى الماركسيين، إلى الذين يغوصون في مؤلفات فلاسفة «الحداثة البعدية» postmoderne كما يفضل ترجمتها مطاع صفدي ومحمد سبيلا أو كما يترجمها أركون بـ«العقل المنبث الصاعد» ويترجمها علي حرب بـ«الحداثة الفائقة».

البعض لديه حساسية من الفلسفة، وهذا يعود إلى تركيبة اجتماعية عميقة، حين يريد كاتب القصة القصيرة أن يكون كل المجتمع كتاب قصة قصيرة، أو الشاعر يريد أن ينشد المجتمع كله الشعر! ببساطة هناك جيل اشترك في الاهتمام بمجال الفلسفة، وهم على مستويات منهم الذي لا يقرأ إلا في الفلسفة، وبعضهم لديه تخصصه الشعري أو الروائي أو الأكاديمي، لكنه يقرأ في الفلسفة ويهواها، الفلسفة فضاء نقدي، والحداثة احدى ثمار الفلسفة كما يقول هيغل، وفوكو وصف فلسفة كانط بأنها عتبة الحداثة. قابلتُ في البحرين ولبنان ومصر جيلاً كاملاً يهتمّ بالفلسفة ولهم حضورهم القوي في الصحافة والزوايا الثقافية والفكرية، وهذا يجهل من بهامها الفلسفي الذي نطرحه قوياً.

> تنقلت ما بين الرياض ودبي كيف ترى التجربتين بحكم أن سؤال المدينة أحد الأسئلة الفلسفية الحديثة؟

– كل مدينة تمنحك بعض المشاعر الخاصة تجاهها، في بريدة ولدت نشأتُ ودرست، بعد الجامعة عملتُ في الرياض لسنواتٍ خمس، الآن أعيش وأعمل في دبي؛ المدن التي نرحل عنها تسكننا، ولكن بصيغٍ أخرى. كان نيتشه يقول: «كي تجني من الوجود أجمل ما فيه عش في خطر»، كنت مللت روتين المدن الأولى، وبحثتُ عن مخاطرة جديدة. استقلت من وظيفتين حكوميتين في أقل من خمس سنوات لأجد نفسي في العمل المتسق مع اهتماماتي في البحث والصحافة والإعلام وكانت نعم المخاطرة.

تجربة العمل والسكن في دبي مختلفة، لأنها مدينة تغتسل كل يوم بماء العصر والزمن. هي في عمق العصر وحركته وإيقاعه؛ دبي من المدن التي تغيّرك تلقائياً على المستوى الفردي والذهني والاجتماعي، وتعيد تشكيل رؤيتك لتفاصيل الحياة. فهي مدينة متعددة الأعراق والجنسيات، في البناية الواحدة التي تسكنها تجد الانكليز والصينيين والاستراليين، تلتقي الحضارات والثقافات في بناية واحدة.

ابتسامة الصباح توزع بسخاء بين الساكنين. دبي المدينة العربية الأولى التي حققت للإنسان فرادته الذاتية وفق قانون منضبط على مستوى العيش والمرور والأمن والنظام. مدينة خلابة تدار بتقنية ونظام حضاريين، مع أنها في عمق الخليج فهي جمعت بين خضاب الأصالة الجميل وصرعة الحضارة الآسرة، دبي مدينة هائلة العلامات، كل يوم تكتشف فيها خاصية جديدة. قرأتُ في مذكرات الموسيقار الروسي «تشايكوفيسكي»، أنه يمقت إجازات الأسبوع، لأنها تكسر روتين اليوم وأنا من أنصار هذا الرأي.

> ما هي التجربة الفكرية الأهم في رأيك، التي لم تأخذ حقها حتى الآن في الوضع العربي أو السعودي؟

– أدونيس حينما كتب مؤلفه الشهير «زمن الشعر» لم يكن يعني أن هذا الزمن ليس زمن الرواية. كلما تجوّلت في معارض الكتب والمكتبات أرى الروايات تتناسل بشكل كبير، هذه الروايات تشكل وثائق اجتماعية تستحق الدرس والتحليل، وعلى الأخص بالنسبة للرواية السعودية.

الجانب الثاني الذي لم يأخذ حقه من الدراسة هو فقرنا في التاريخ البصري، حينما أستعرض حياة المبدعين في الإدارة أو الرواية أو الفكر في السعودية أو في العالم العربي أحلم بأن تجسّد حياتهم الثريّة بكل ما حملته من تحولات وآلام في فيلم سينمائي محبوك يمكن أن يكون تحفة بصرية تشرح للناس سيرة عبقري هزم الخور والاستسلام للحظات العابرة والشهوات الزائلة، وانكبّ على إبداعه الخاص، سواء كان إدارة أو علماً أو فكراً أو أدباً أو ابتكاراً وشعراً. لم ينتج من تلك الشخصيات الكبيرة سوى القليل من المحاولات التي لم تكلل بالنجاح. في الوقت الذي تنجح فيه مسلسلات المعارك والبطولات من «الزير سالم» إلى «أبو زيد الهلالي» يمنى مسلسل عن «جبران خليل جبران» بفشل ذريع، لأن إمكانات الإنتاج ضعيفة، ولفقدان روح معنى تمثيل هذه الشخصية وفحواها. ولئن نجحت بعض الأفلام والمسلسلات التي تناولت بعض الشخصيات مثل «أم كلثوم، ليلى مراد، عبدالحليم حافظ، جمال عبدالناصر، محمد أنور السادات»، غير أن ذلك النجاح كان شكلياً، وربما ارتبط صيت النجاح بدعم الحكومات لتمثيل بعض الشخصيات المحددة. في استعادتي لقراءة حياة في الإدارة لغازي القصيبي أو يوميات يوسف الخال، ومذكرات عيسى الماغوط عن أخيه محمد، وسيرة حياة بدوي التي كانت أشبه بالعمل الموسوعي، وقراءة حوار أدونيس الأخير بأجزائه الخمسة، وسيرة إدوارد سعيد المؤلمة، في تلك اللحظات تساءلت عن سبب عدم استثمار تلك السير مع ما تحمله من صور مكتوبة عن واقع القرية والنشأة وعن الصعوبات والترحال، وعن الإدارة، أو القراءة والانكباب على المعرفة، وعلى غرابة أطوار بعضهم التي انعكست على طريقة تعاملهم مع الآخرين، مع أن كل تلك العناصر تعتبر مقوّمات أساسية ومغريات لبناء فيلم خاص بتلك الأسماء التي منحتْنها الضوء في عالمنا ومنحت العالم فرصة إبصارنا.

الحوار مع جريدة الحياة نشر في 10 يوليو 2011

فبراير

27

المستقبل… للتغيير أم للخراب؟

صحيفة الحياة-الإثنين, 27 فبراير 2012

الأحداث الكبيرة تنتج تعابيرها ورموزها وعلاماتها؛ سواء كانت الأحداث سياسية كالحروب والثورات والاضطرابات، أو كانت موجةً مرتبطة بظرفٍ كوني كالعولمة، إذ ينتج الحدث ترسانة من الأدوات والمصطلحات، ومن المفاهيم المبتكرة التي ترتبط به. منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010 والأحداث العربية تضخّ كماً هائلاً من الكلمات التي تدوّر في وسائل الإعلام والصحافة، أو حتى في الأبحاث والكتب التي صدرت بعد الثورة، التي يغلب على أكثرها تجميع المقالات، أو تجديد كتبٍ مضت لتكون ضمن سياق الثورة، كما فعل أمين معلوف، أو توفيق المديني وغيرهما، وكل تلك العبارات أو الصور أو العلامات يمكن أن توضع ضمن سياق ضخامة الحدث الذي على إثره تشكلت آلياتٍ مختلفة للتعبير وتناول الأشياء، واكتسب الحدث قيمةً إعلامية مقارنة بالأحداث الأخرى التي انتهت ولم تعد مغريةً على المستوى الإعلامي، مثل ملفي «العراق» و«القاعدة»، وهما الملفان الأكثر إغراءً خلال العقد الأول من الألفية الحالية، بل منذ 2001 وحتى 2010.

ثم إن الأحداث العربية الحالية بكل سخونتها ودمويتها حُصّنت من النقد خلال الشهور الأربعة الأولى من تاريخ بدئها، إذ كانت قوائم العار تلاحق النقّاد الذين يتساءلون عن الجدوى من الحدث، لكنهم لا يعارضون التغيير، وهذا يحدث مع كل حدثٍ مشابه، حتى في أوروبا كان لليبراليين مواقفهم المتسائلة عن الأحداث، في كتابه «الفلسفة السياسية في القرنين «19 و20»، يكتب «غيوم سيبرتان»: «يتموقع الفكر الليبرالي بين الفكر الثوري والفكر المحافظ، وقد دافع المنظّرون الليبراليون عن الحرية الفكرية والتسامح الديني، ضد الأنظمة المستبدة وضد مبادئ توريث الامتيازات، التي يدافع عنها المحافظون، وتميز موقف الليبرالية من الثورة الفرنسية بالتأرجح، إذ تم دعمها في المرحلة الأولى، ونقدها بعد مرحلة الرعب». لم يكن الاعتراض الليبرالي آنذاك على التغيير، بل على مرحلة الرعب. وإذا عدنا إلى ترسانة المفردات والصيغ المتداولة لغوياً في هذه المرحلة سنعثر على عبارة «إتمام الثورة» نجد أنها ذهبتْ بليبيا إلى مستقبلٍ مظلم، كما أن ألسنة نيران العنف تشوي جسد مصر بين فينةٍ وأخرى، ومن هنا يكون التقويم والنظر أساس العمل الفكري للتعاطي مع أحداث كبرى مثل هذه، وأذكر بنصٍ مهم لعز الدين الخطابي حين نادى قائلاً: «الثورات التي عرفها الغرب الليبرالي منذ ثورة الأنوار، وأيضاً تلك التي عرفها الشرق الاشتراكي وبالتحديد في أوروبا الشرقية والصين لم تحقق الاستقلالية المأمولة والديموقراطية المنتظرة، فالحركات الاجتماعية التي حملتْ مشروع الثورة فشلت».

تلك الصورة الأوروبية تصف حال العرب الآن؛ إذ عاد الذين أججوا الاحتجاجات إلى بيوتهم لتعود القوى «الكهفية» الآتية زحفاً من الكهوف لتصل إلى منصات البرلمان، وليضعوا أقدامهم على مفاصل القرار، أما الواقع فقد تفجّرت أزماته؛ كانت الأمراض الاجتماعية الكبرى كامنةً، وحين بدأت مرحلة أخرى نزفت الصراعات القبلية، وقام غول الطائفية راكضاً يجوب شوارع المدن، وكأن الشعارات المرفوعة للوحدة بين الناس لم تكن إلا لغونةً لفظية وجعجعة صوتية.

المخيف في الأحداث الحالية انجرار المجتمعات نحو حروبٍ أهلية، في مجتمعاتٍ لم تتخلص من أدران التعصّب الجماعي، لتدخل حال الكينونة الفردية الذاتية، إذ تشتعل الشوارع بالحرب والتفجير، والحدث الليبي أبرز مثال. الباحثة الألمانية «حنة أرندت» بكتابها «في الثورة»، تقول: «إن الثورات والحروب لا يمكن تصورهما خارج ميدان العنف، إن العنف قاسم مشترك بينهما»، لا يمكن لأي ناقد أن يوقف زحف الحدث الكبير الحالي، لكن يجب على كل ناقد أن يتناول الحدث بسؤالٍ وبحثٍ ونقد، إن هذه المرحلة خارج سياق السيطرة، إنها تشبه المراحل الجارفة التي تندفع بما يسميه «غيوم سيبرتان» بـ «روح الزمن»، الذي يدور بنا طائشاً حينها يُتنازع الناس بين آلام الواقع وآمال الخيال.

فبراير

27

الرائحة، رمزية التعبير اللحْمي.

فهد الشقيران

20 مايو 2008

1-

خبر موافقة باتريك زوسكيند على تحويل روايته “العطر-قصة قاتل”إلى فيلم سينمائي جاء لصالح السينما والرواية في آنٍ واحد، ومن المرجح أن الإغراءات المادية والضمانات الأدبية بالمحافظة على النص الأصلي جعلت الروائي يوافق على فيلم كلّف 63 مليون دولار. وفق الخلاصات التي نشرت عن الفيلم فإن الروائي كان ممتنعاً عن تسييل روايته سينمائياً منذ عام 1985، ولم يوافق على تسييلها حتى ترجمت إلى أكثر من أربعين لغة جعلت من الرواية ضمن أشهر الروايات المتداولة في العالم، من أبرز ما يلفت حينما نقارن نص الرواية بأحداث الفيلم حرص المخرج توم تايكور الشديد من أجل الحفاظ على عمق الرواية داخل الفيلم، وهذا ما جعل الفيلم يبدو في بعض أحداثه خاصةً الخياليّ منها شديد التعقيد من جهة، والسطحية من جهة أخرى.

2-

حينما نصحني صديقي بمشاهدة الفيلم كنت أختم كتاب “أنثربولوجيا الجسد والحداثة” من تأليف: دافيد لوبرتون، والذي كتب في 252 صفحة عن “الجسد” وهو المجال الذي أخفقت الحداثة فعلياً في الحفاظ على عمقه اللحْمي من جهات كثيرة، جهات طبية، أو تشريحية، أو طقوسية، أو تكوينية، لذا جاء هذا المؤلف ليبحث في كتابه هذا عن هذا الإهمال الشنيع، فكتب في إحدى عشر فصلاً ما يبهر القارئ، فهو لا يهاجم الحداثة كلها على الطريقة التقليدية الرجعية، وإنما ينتقد الحداثة من داخلها، جرياً على المهنة العظيمة التي كرّسها نيتشه في انتقاده للتنوير بغية تنويره، وهو المشروع الذي وصفه مطاع صفدي بـ”تنوير المنير” أو “نقد النقد” وهو أحد أشكال التفكير المابعد حداثي، حينما تتم قراءة المهملات والفراغات، كالجسد والطب، والرائحة، والسجون، والمحو الجسدي، وغياب الجسد داخل ماكينا التحديث، والذين يجعلون الحداثة من الثوابت التي لا يمكن انتقادها إلا بعد اعتناقها “مُجْتمعياً” ثم تجاوزها، كما هو رأي هاشم صالح، إنما يمارسون أدوراً غير حداثية، بل يمارسون دوراً رجعياً مضاعفاً، كما هو شأن هجوم هاشم صالح على كتاب مطاع صفدي “نقد العقل الغربي” وهو أهم كتاب عربي يرصد حركة ما بعد الحداثة في أوربا وأميركا، الغريب أن هجومه يأتي بحجة الخوف على “الحداثة”! فهو خشي أن يستغل الأصولي هذا الكتاب لترويج نقد الحداثة، من أفواه فلاسفة ما بعد الحداثة.

3-

في مبحث صغير من كتاب “أنثربولوجيا الجسد والحداثة” يخصّ المؤلف “الروائح” بعشر صفحات هامة، جعلت من فيلم “العطر” يمرّ عليّ بطريقة مختلفة، لوبرتون يتحدث عن حميمية الرائحة بعمق حينما يكتب في مواضع مختلفة: “إن الشم هو بدون شك، الحاسة الأقل تغيراً والأقل قابلية للوصف من بين حواسنا، في نفس الوقت الذي يعدّ فيه حاضراً للغاية، ومؤثراً في العمق على سلوكنا. إن مجموعة من الروائح بلا روابط تحدد معالم الحياة اليومية، ولكن بطريقة طفيفة وسرية، إننا نعيش في فيض شمّي يفرش عالمنا الحسي. لقد توصلتْ هلن كيللر التي لم يكن لديها تحت تصرفها إلا حاستيْ اللمس والشم للتعرف على زوارها من خلال الرائحة الشخصيةالتي تتصاعد منهم. إن رائحة كل شخص هي توقيع. إن مرض فقدان القدرة على شم الروائح مرض مضني، ينزع من الوجود البشري جزءاً من متعته.إن الشم على الرغم من مكانته في الحياة الشخصية، يحاط اجتماعياً بالشك، ويخضع للكبت. في المجال الاجتماعي يبحث عن “الصمت” الشمي من خلال محاربة الروائح. إن العطر لا يكون قبولاً ولا يشكل لمسة حاسمة في لعبة الإغواء، إلا بشرط أن يستعمل عند حدّ المحو. إن الرائحة هي الجزء الرديء من الجزء الرديء في الإنسان المتمثل بلحمه، إن نفياً منهجياً يثابر إذن اجتماعياً على أن تنتزع من الروائح امتيازاتها في الميدان الاجتماعي”.

4-

بين النص السالف وبعض أحداث الرواية التي بُعثت للحياة عبر “التمثيل السينمائي التجسيدي” الكثير من المشتركات، ففي الفيلم غرينولي يصاب بالفجيعة حينما يكتشف أخطر اكتشاف في حياته، وهو أنْ لا رائحة خاصة له، لذا وأثناء قيامه بأدوار القتل كان يمرّ بجوار الكلب من دون أن يتحرّك أنف الكلب ومن دون أن يحس به أحد، وهي الرؤية التي صدح بها لوبروتون حينما تحدث عن “البصمة، أو التوقيع” فالرائحة المنفية اجتماعياً هي معيار تحقق وجودي، فأن لا تَشم أو لا تُشم تعني ضمور الحس “الوجودي” للذات. لذا حرص غرينولي في الفيلم على إيجاد رائحة يأخذها من أجساد العذارى، ليمتلك بها العالم، ليصنع رائحة لم يسبق إليها على الإطلاق.سيغموند فرويد يقرن في كتابه “قلق في الحضارة” بين تراجع الشم ونمو الحضارة. يأتي الفيلم ليعيد البحث في “الجسد” كموضوع أنثربولوجي من الضروري الرجوع إليه باستمرار، فموضوع الجسد لم يغب عن الدراسات الحديثة منذ فترة طويلة، فهو بات الموضوع الأكثر إلحاحاً وصار ينتج نظرياته وتعقيداته.