أبريل

17

إرنستو ساباتو: مزيج من السخرية والكآبة

فهد سليمان الشقيران

جريدة “الشرق الأوسط”12 أبريل 2014

على طلل بلدة «روخاس» قرب «بوينس آيرس» في الأرجنتين 1911 ولد إرنستو ساباتو، حمل اسم أخيه الميت، وربما حمل معه جذوة من كآبة لم تمسحها نبراته الساخرة، أو شخصياته الأسطورية التي يوظفها في رواياته: «النفق» عام 1948 أو «أبطال وقبور» عام 1961 وصولا إلى «أبدون» عام 1967 والتي وصفها بـ«اللعنة». ذلك أنه تشبث بالبحث في موضوع العمى من خلال البطل: «فرناندو فيدال أولموس»، الشخصية التي لعبت دورا محوريا في التقرير حول العميان، وفي الأساطير – التي لا يحتقرها ساباتو – أن من بحث في عاهة وتعمق بها أصيب بنارها.

ومع أنه متخصص في الفيزياء غير أنه هجر العلوم كلها عام 1945 متجها نحو الأدب، حينها وصفه تلميذ آينشتاين البرفسور: «جيدو بيك» بأنه باتجاهه للأدب قد استسلم للشعوذة، هذه الحكاية يرويها ساباتو بحماس لأنها تعبر عن عبوره نحو الجنون، الشرط الأساسي لديه للإبداع الفني كله، وللأدب والرواية بشكل خاص.

لا تقل رؤيته في الفنون، واللغة، والدين، والأدب والأساطير عن رواياته، بل طغت أعماله النقدية على شغله وأكلت وقته وهمه. تعلق كثيرا بأفلاطون وبكيركغارد وبنيتشه وهايدغر الذين حرسوا الروح من أعباء التقنية، أو من «المدن الديكارتية» بحسب وصفه لباريس على سبيل الازدراء. يصف أولئك الفلاسفة بأنهم «عندما كان الجميع يعيشون في رخاء التقدم، وتبهرهم الآلة البخارية، فإنهم كما العصافير والكلاب والقطط التي تملك حواس أرهف من حواسنا، استشعروا الهزات الأرضية، وأحدثوا الثورات الروحية الكبرى». كما استلهم مقولات هيراقليطس ووظفها فنيا وأدبيا.

اعتبر الكتابة دفاعا عن الوجود، يرفض أن يكتب من أجل المال أو الجوائز والحوافز، بل أرادها حربا وجودية، فالكتابة فن ونتاج قلق داخل الذات، لم يكتب قط سيرة حياة، ولا حتى في رواية: «أبطال وقبور» ذلك أن أي عمل أدبي أو فني هو سيرة ذاتية بمعنى ما، يكتب: «ليست شجرة فان غوخ إلا صورة لروحه».

وجد ضالته في الأدب، وبينما كان يدرس الرياضيات نشبت أزمة روحية عميقة في داخله حين فقد بعض قناعاته الإيمانية، ورأى في الرياضيات والعلوم سببا في «أزمة الجنون التقني لدى الإنسان»، مستعيدا حديث مارتن هيدغر حول القنابل الذرية، و«ميتافيزيقا التقنية». يصرخ مرة كنت أشعر أن الرياضيات مسؤولة عن تنامي نزعة تجريد الإنسان من إنسانيته، بتحريمها التفكير السحري، والإبقاء على التفكير المنطقي فقط. اتصل برموز السوريالية في عام 1938 ولكن حين اتصل بهم كانت الحركة قد شارفت على الانتهاء وفضل الوجودية الظاهراتية على «اللاعقلانية البسيطة».

رأى ساباتو أن من شعر بالحنين فهو أرجنتيني. مستعيدا مقولة لألبير كامو: «إن تفكير أي إنسان هو قبل أي شيء حنينه». كتب في الحنين وعنه، ورأى في الأساطير شموخا وفي الخرافات كنزا يمكن استعادته وتركيبه وصهره في الأعمال الفنية والرسومات التي اتجه إليها بعد أن تعب بصره، لم يفصل بين الكتابة والرسم، يتحدث إلى كارلوس كاتانيا في كتاب «بين الحرف والدم»: «لست الكاتب الوحيد الذي يرسم، كان (كولوشكا) كاتبا وانتهى به الأمر إلى أن أصبح رساما، وكذلك الأمر لدى فيكتور هوغو، وكيبلبلغ، وغوته، وهوفان، وتولستوي، وبودلير، وبلاك، ورامبو». يعتبر الرسم فصيلا من الكتابة وتنويعا عليها، كما أن الكتابة والرسم يجمعها خيط الفنون الذي يرسمها ويدمجها ضمن صيغه المتعددة.

انحاز إلى «الإيماء» الذي طمسته إمبريالية اللغة، يتساءل: «من الذي قال إن الكلام أفضل من الإشارات، يرى هنري ميشو أن جل ما يشعر به لا يمكن تفسيره بالكلمات، وتؤكد عباراته أن الكلمات أقل من الإشارات كمالا. كان البدائيون يعبرون بالأصوات وبالألوان والرسوم والتعاويذ». تأثر كثيرا بالبنيوية وسحرته قيم الريف البدائية، ويشكو: «إن ثقافتنا التي اتخذت الكتب أساسا لها هي ثقافة سمتها المبالغة، وقد احتقرنا ثقافات قديمة لم تقم على الأبجدية، وإنما على أسس أخرى أشد أهمية، أسطورية حكيمة، وتوازن رائع مع الكون، وإلفة مع الموت، وإحساس مقدس باللحظات العظيمة لهذه الحياة البائسة، والمجردة الآن من أسطوريتها: الولادة، والبلوغ، واتصال الجنسين، والأولاد ثم الموت». وهذا يذكر بشغف كولد ليفي شتراوس الذي زار البرازيل والأمازون في ولايات ماتو روسو وبارانا وغوياس، وذلك في ثلاثينات القرن الماضي، واعتبر تلك الحمولة من الأساطير والمكونات لها أكبر الأثر في حياته.

أثمر مشروعه وقلقه وجنونه عن عشرين كتابا في الفنون والفكر والأدب والنقد والموسيقى، والرقص، إضافة إلى ثلاث روايات نال عليها جوائز كثيرة، والكثير من الحوارات، كان مرشحا أساسيا في جائزة نوبل للآداب، غير أنه رحل من دونها في 30 أبريل (نيسان) 2011. رأى في الأدب حقبة روحية، بالنسبة إليه: «ثمة قرابة بين فرانسيس بيكون وكيركغارد وألبير كامو وسارتر ودوستوفيسكي، وكافكا، فكلهم ينتمون إلى الحقبة الروحية نفسها». وذلك على الرغم من تباعد الأيام ومسافات القرون.

مزج بين السخرية والكآبة، بين الكبرياء والضعف، آمن بالمقاهي والفنون، يحزن كثيرا لكن على طريقة المهاجر القادم من نابولي وهو يلهو برقصة: «ترانتيلا» ويتعجب من مواطن بوينس آيرس الذي يستغرق في التفكير بمعضلات الحياة وهو يرقص: «التانغو».

أبريل

17

مارلون براندو.. غموض الأدوار والشخصية.. والحياة

فهد سليمان الشقيران

جريدة “الشرق الأوسط” 29 مارس 2014

في 3 أبريل (نيسان) 1924 ولد أكثر الممثلين الأميركيين إثارة للجدل، وإحدى أيقونات السينما في القرن العشرين: «مارلون براندو»، المنحدر من أصول آيرلندية. تكوّنت شخصيته على وقع الجدل حول الأديان والأفكار والتيارات والسياسات. يعد من نقاط التحوّل السينمائية على مر تاريخ السينما. وهو من خلال أفلامه يختار الشخصيات المركّبة المعقّدة التي لا تكون مباشرة في معانيها وملامحها وسياقاتها. ارتبط اسمه بانتقادات لليهود، ولتعامل الولايات المتحدة الأميركية ضد الهنود الحمر، وبالوقوف ضد هوليود في رسم صورة مجحفة بحقّهم. من بين أكثر الشخصيات الشائكة التي مثّلها دوره في شخصية «الدون فيتو كارليوني» في فيلم «العرّاب The Godfather» وهي الشخصية التي سأقاربها في هذه المساحة. وهو الفيلم المثير للجدل منذ إنتاجه عام 1972. والمصنّف على أنه في المركز الثاني ضمن أعظم فيلم في السينما الأميركية بحسب معهد الفيلم الأميركي.

بقيت الصورة السينمائية بمشهديّتها وسيولتها البصرية تحشد كل إمكاناتها بغية دغدغة الوجدان لتفعيله ضمن مساراتٍ متعددة، ضمن مجالات الحب والجريمة، العنف والتسامح، التوثيق والإيهام، الخير والشر، البدايات والنهايات. وهي بهذا تجتثّ الصور لتضعها في سياقٍ ما ضمن أحداثٍ لا تلبث أن تخاطب أعماق الإنسان. في مجال الشرّ الذي يتنازع على مفهومه فلسفيا ضمن التحولات والإخفاقات تعيد السينما تلك الإشكالية عبر وضع الشر في موضع الخير، ووضع الخير في موضع الشر. سرّ عجيب أن يعجب المشاهد لشخصيّة مافيوية في الفيلم القديم «العراب» هذه الشخصيات تبثّ شيفرات هائلة ومخيفة.

شخصية «مارلون براندو» المركّبة في بطولة الفيلم، بقطّته الأليفة، والوردة التي تزيّن قميصه، والصوت الهادئ، والحماية المطلقة للعائلة توضّح مستوى الغموض في مجال تحديد «الشرّ المحض» المفهوم الذي وضعه معيارا للاستراتيجية البشرية والدولية الباحث مطاع صفدي في كتابٍ يحمل نفس الاسم. يكتب نيتشه في ضمن هذا الإشكال: «إن الشرّ الأعظم لضروري للخير الأعظم بين الناس، إن الشر الأعظم لخير ما في قوة الإنسان لأنه الحجر الأشد صلابة لنحت المبدع، وعلى الإنسان أن يتكامل في خيره وفي شرّه». موسيقى الفيلم للإيطالي: «نينو روتا» التي حازت على الأوسكار تبعث الخوف والغموض في قلب المشاهد، إنها بمستوى العنف الذي تختزنه مقطوعة: «ذا فالكيري» لريتشارد فاغنر، والتي ألهمت نيتشه، واستعان بها هتلر وخلع اسمها على قوة طوارئ خاصة تابعة للجيش النازي.

تقلق الشيفرة السينمائية، برسالتها الرمزية التي لا تدلّ مباشرة على المعنى كما تفعل الدلالة اللسانية. في الفيلم آنف الذكر يكون المشاهد تلقائيا ضمن عائلة «دون كارليوني» وضمن شخصيّته حين يقيم العدالة في ظلّ انهيار القضاء وفساد الشرطة، وتكون العصابة حاكمة مطلقة، وبشخصيته ورسم وجهه يحاول أن يسأل عن موقع الشر في كل الذي يعمله، فهو يحقق مصالح عائلته المقدّسة. وبينما تقام أعنف حالات القتل، تدار الحفلات الراقصة. لا يبثّ الفيلم رسالة دلالية بقدر ما ينثر إشكاليات بصرية ووجدانية. السلوك الذي يمارسه العرّاب يذكرنا بدور «الإنسان الأعلى» الذي بشّر به زرادشت نيتشه حين كتب: «تقولون إن الغاية المثلى تبرر الحرب، أما أنا فأقول لكم إن الحرب المثلى تبرر كل غاية، فقد أتت الحروب والأقدام بعظائم لم تأت بمثلها محبة الناس. إن المحارب الصادق يفضل ما يجب عليه فعله على ما يريده».

استعيدت هذه الشخصية الطاغية ضمن صيغٍ سياسية، حيث دموع «ستالين» ودموع «صدام حسين» وهو يعدم أحد أقاربه، والعصابات التي تتحالف وتتحارب في لبنان. شكّل هذا الفيلم مسارا ودليلا لبث الرعب والهلع، وبقي يعرض في العراق أيام صدام حسين طويلا، ورأى فيه الكاتب اللبناني سمير قصير في مؤلفه: «ربيع سوريا واستقلال لبنان» شارحا للوضع السياسي في سوريا ولبنان على حدٍ سواء عبر جملة «العراب» الشهيرة: «قدّم له عرضا لا يستطيع رفضه». هذه العبارة التي ما إن يستمع إليها أحد إلا ويعرف أن اليد تستطيع أن تصل إليه. شخصيّته لم تكن ضمن مجال الشر المحض الواحد، وإنما ضمن مزج النتائج الخيّرة للأفراد المتضررين عبر فعل الشر بالأشخاص المتورّطين، هكذا هي شخصيته التي تعيش الطغيان ببساطة، وبينما يشتري الخضار في الشارع تتم محاولة اغتياله وبيده كيس من البرتقال.

في دراسته عن السينما يكتب الفيلسوف الفرنسي جيل دلوز: «إن الغرائز والأجزاء المتقطعة تلتقي هنا لتكون كلا يلم أطراف ما تبعثر وانفصل وكأنه عبارة عن حظيرة نفايات وفضلات أو مستنقع ترمى فيه الأجزاء المتقطعة، هذه هي غريزة الموت إنها عبارة عن نهاية العالم أو هي بدايته، إنها العمق السحيق للكون». تتشظّى الشخصية السينمائية ضمن خبرات الوجود التي تعيشها وتمارسها. الشخصية المركّبة تنفي «الدلالة المحضة» بل تجعلك ضمن تناقضاتٍ كثيرة، وهذه طبيعة الفنّ الذي رأى فيه جيل دلوز أنه لا يصبح فنا إلا إذا أتاح القيام بعملية ترحيل أو خروج عن الإطار التقعيدي أي إذا رسم خطوطا للإفلات.

تثير شخصية براندو في الفيلم ترسانة من حالات الترحيل للمشاعر والغرائز، ونفيا للقواعد، وتركيبا لمشتت، وتقسيما للمركب، إنه شخصية «لاعبة» ضمن طبقات مشاعر الإنسان بكل خلجاته، لهذا كان دوره استثنائيا. لفعله الخارق في تاريخ السينما أكبر الأثر الذي لا يزال ماثلا حتى بعد وفاته في 1 يوليو (تموز) 2004. وفي فصولٍ من مذكراته: «أغنيات علمتني إياها أمي» يقول: «أفترض أن قصة حياتي هي بحث مستمر عن الحب، ولكن أكثر من ذلك، ففي حقبة الخمسينات كنت أنموذجا للتمرد والثورة على الطريقة الهوليودية».

أبريل

17

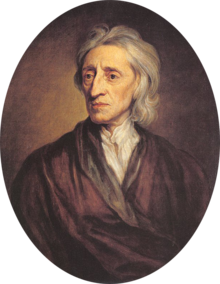

جون لوك: حرية الفرد تحدها الالتزامات والقواعد

فهد سليمان الشقيران

جريدة “الشرق الأوسط” 15 مارس 2014

على وقع سيلٍ من الأحداث الكبرى التي تعصف في أوروبا ولد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك (29 أغسطس «آب» 1632 – 28 أكتوبر «تشرين الأول» 1704)، وهي السنة التي ولد فيها الفيلسوف باروخ أسبينوزا. شهدت رنغتون ركضاته الأولى في إقليم سومرست، ليتعلم في مدرسة وستمنستر، ثم في كلية كنيسة المسيح في جامعة أكسفورد. اكتسب أهمية مضاعفة بعد تأييده لثورة 1688، إذ كتب مقالاتٍ تدور حول «الحكومة» وتتضمن نقداً لفيلمر، ولتوماس هوبز، الذي بنى رؤيته حول الثورة والحق الطبيعي بشكلٍ مخالفٍ لما ذهب إليه جون لوك، الأمر الذي دعاه إلى تشييد رؤيته حول السياسة الليبرالية، ومفهوم المواطن، ودور الملكية في الفرد. في هذه المساحة سأتناول طرفاً من رؤية لوك، مع الإشارة إلى مواضع النقد لها من قبل مجايليه من الفلاسفة والمفكرين آنذاك.

جامع رؤية لوك وجوهرها الدالّ عليها مفهوم «الحق الطبيعي» للفرد بحريته وبـ«الشخصية» المتفرّدة، وهي شخصية يجب أن تكون «أخلاقية»، و«الشخصية» للفرد سابقة للمجتمع المدني وشرط لمشروعية السلطة أو النظام القائم. يكتب: «إن الفرد ليس كائناً اجتماعياً من الأساس، لكنه يدخل في المجتمع بغية الظفر بحقوقه الطبيعية». ومن ثم يعتبر الملكية الفردية حقاً، ذلك أنها مرتبطة بـ«الحفاظ على الذات»، الأمر الذي يستدعي ملكية الذات والجسد لما بين يديه من أشياء. وهو يربط بالأساس بين الملكية والحرية باعتبار الأولى شرطاً للثانية، ومن دون هذا التلاقي المتراتب بين الاثنتين لم يكن للوك أن يؤسس نظريته السياسية بتلك الجذور العميقة. بقيت مفاهيم مثل: «الحق الطبيعي، الشخصية، الملكية، الفرد، السلطة، المشروعية»، متكررةً في ثنايا طروحاته ومقالاته وانتقاداته.

رأى لوك أن الملكية بالأساس ذات طابعٍ فردي، ويربط بين هدف إقامة السلطة والملكية. فـ«إذا كان هدف إقامة السلطة السياسية حماية ملك الفرد، فإن الحقوق السياسية والمدنية تحددها الملكية بالضرورة». هنا يضع لوك العلائق بين الفرد والسلطة، بين المؤسسة (الحكومة) والفرد (الأرض، الملكية اللامحدودة». لوك إذ يقرّ بالمساواة بين الأفراد في الحقوق الطبيعية فإنه يبرر عدم المساواة في مجالات الاقتصاد والسياسة المرتبطة بالحقوق، وبحسبه فإن: «الحقوق الطبيعية ومن بينها الحق في العمل والملكية والمراكمة اللامحدودة تقود بالضرورة إلى التفاوت في الحقوق المدنية والسياسية».

ينقض لوك «السلطة المطلقة» التي نظّر لها الفيلسوف توماس هوبز، ونعثر في كتابات لوك على هجوم شرسٍ لها، ذلك أنها قرين الطغيان، بل هي «عبارة عن ممارسة السلطة التي لا تستند إلى أي حقٍّ أبدا، والتي تستحيل أن تكون حقاً لشخصٍ ما، والطغيان استخدام السلطة من شخص لمصلحته الخاصة، لا من أجل منح الخير لعموم المحكومين، وتتجسد السلطة المطلقة حينما يجعل الحاكم إرادته قاعدةً للسلوك عوضاً عن القانون، وعندما تتجه أفعاله نحو أرضاء تطلعاته، أو شفاء غليله عوضاً عن المحافظة على مكتسبات شعبه».

ثم يصوغ لوك الفردانية بصيغٍ ضابطةٍ لها، فلا يكون الإنسان مكتملاً في إنسانيته إلا إذا كان حراً ومستقلاً عن إرادة الآخر، ومن ثم يسعى الإنسان الحر إلى تحقيق مصلحته الخاصة، والفرد ليس مديناً بشخصه وبملكياته الذاتية للمجتمع، وليس من حقّه أيضا أن يتنازل عن شخصه مفرقاً بين التنازل عن الشخص والتنازل عن العمل، ويقرر أن المجتمع هو مجموع علاقات السوق، كما أن حرية الفرد وإنسانيته تحد بالالتزامات والقواعد الضرورية التي تضمن للجميع الحرية والاستقلالية. هذه صياغة لوك للفردانية حسب تأويل مايكفرسون.

جلّ فلسفة لوك السياسية جاءت نقضاً لمبادئ هوبز، فمنطلق هوبز أن «الحالة الطبيعية» مرعبة، ذلك أنها مجال لتحويل الواقع إلى غابةٍ يأكل فيها الإنسان أخاه، وهي ميدان للفوضى والخراب والقتل والدمار، بينما يعتبرها جون لوك في كتاباته حول «الحكومة المدنية» اعتبر تلك الحالة مجالاً للسلام والمساواة، ومجالاً للملكية الذاتية الفردية. لوك يناقض هوبز الذي اعتبر «السلطة المطلقة» بيد فردٍ أو مجموعة أفراد تتوفر لديهم حقوق مطلقة وتلتزم بها الرعية، ويلتزم بها جميع المواطنين، بينما لوك رأى أن الدولة حين تقصّر في حماية «الثروة، والحرية» وجب تغييرها والثورة عليها.

بالنسبة للوك فإن الشعب هو صاحب السيادة ولكنه لا يحكم، بل يقوم بـ«التفويض» لأشخاص يأتمنهم ويعهد إليهم بمهمة تحقيق السلم والأمن، من خلال النظام الديمقراطي. غير أن نقّاد جون لوك انتقدوه على نظرية الحق الطبيعي المرتبطة بالفرد، ذلك أنها تصل في نهاية المطاف إلى نزع المشروعية عن جميع الحكومات القائمة.

كان جون لوك ناقداً لقبضة فلسفة هوبز على التداول السياسي النظري، ليجعل من طرحه المصبوغ بالنزعة الثورية منفذاً للإنسان من قبضة الطغيان، غير أن رؤيته هذه ستمر على انتقاداتٍ كبرى. لقد مرّ العقد الاجتماعي من خلال ثلاثة أيقوناتٍ فلسفية مهمة: «هوبز، لوك، روسو»، ليصل الآن إلى تعديلاتٍ وانتقاداتٍ كثيرة، والعودة إلى لوك يجب أن تكون نقدية محكومةً بظرفها الزمني، وبتاريخية تلك الرؤية، ولئن حاول البعض عصرنتها أو تبيئتها في المجال العربي غير أننا بحاجةٍ إلى نظرية «هوبز» السياسية أكثر من منافذ لوك، ذلك أننا أحوج ما نكون إلى الضبط في ظلّ هذا الصراع المحتدم في مناطق النزاع.

أبريل

17

هيراقليطس.. فيلسوف الصيرورة والنار

فهد سليمان الشقيران

جريدة “الشرق الأوسط” 1 مارس 2014

في مدينة «أفسوس» في آسيا الصغرى ولد الفيلسوف اليوناني هيراقليطس عام 540 قبل الميلاد لأسرة مالكة، وكان مفعما بالسؤال والتفكير، وحاملا لمشعل النار على النهر، باحثا عن نهايات العالم وبداياته. وحين رفض تعيينه بمنصب «كبير الكهنة» جعل من رفضه هذا عنوانا لفلسفته المؤثرة التي لا تزال مفاهيمها تشتغل حتى اليوم. قال سقراط إن ما فهمه من كتابات هيراقليطس شيء عظيم، وإن ما لم يفهمه عظيم أيضا. لقي هذا الفيلسوف اهتماما في العصر اليوناني غير أنه كان معزولا، لأنه متهم بغموض الأسلوب وبالنواح والبكاء. ولم يمت في سنة 475 قبل الميلاد إلا وقد شقت فلسفته الصخر، معلنة عن وضع نحت خاص استثنائي في تاريخ الفلسفة كلها على مر العصور، لتتناوب الأجيال على دراسته طوال تلك القرون، ومن ثم لتسهم رؤيته في شحذ الحداثة، ولتكون آراؤه في «العود» و«التكرار» و«الصيرورة» موضع نقاش طويل لدى نيتشه في كتابه: «الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي»، ولتهتم بها نصوص كل من ميشيل فوكو وجيل دلوز، وليؤثر على الشعراء الأوروبيين على مر الأزمان وأخص بالذكر مثل شيللر ومالارميه وسواهم.

دراسة نيتشه عنه أعادته فعليا ليكون عنوانا أساسيا في المجال الفلسفي الحديث، وفي كتابه اشتكى من تهميش سيء النية لفلسفة هيراقليطس، الذي لم يكن له جمهور أو معجبون كما لدى أفلاطون وأرسطو، معيدا هامش الفلسفة اليونانية ليكون متنا: «إنه مصير سيء النية على أي حال إذا كان يحرمنا من هيراقليطس، من شعر أنبادوقليس البديع، ومن كتابات ديمقريطس التي كان القدماء يعتبرونها تضاهي أفلاطون وتتفوق عليه إبداعيا»، هذا ما يأسف عليه نيتشه. لقد وجد في فلسفته مفاهيم تحمل طاقة هائلة لا تزال قادرة على العمل والإنتاج. زمن الفيلسوف ليس مهما ولا يجعل منه قديما في حال كانت فلسفته لديها من المفاهيم ما لا يزال مضيئا ومنتجا ومشعا.

يتحدث جيل دلوز عن أن: «هيراقليطس هو المفكر المأساوي، ومشكلة العدالة تطرح على امتداد مؤلفاته، هو ذلك الذي يرى الحياة بريئة وعادلة بصورة جذرية، إنه يفهم الوجود انطلاقا من غريزة لعب، ويجعل من الوجود ظاهرة جمالية لا ظاهرة أخلاقية أو دينية، لقد نفى ثنائية العوالم، ونفى الوجود بحد ذاته، ليس هناك غير الصيرورة، ولدى هيراقليطس فكرتان: ليس هناك وجود وإنما صيرورة، والثانية: أن الوجود هو وجود الصيرورة بما هي كذلك. فكرة عامة تثبت الصيرورة وفكرة تأملية تثبت وجود الصيرورة».

اعتبر هيراقليطس أن صراعات الكائنات التي لا تحصى ليست سوى عدالة خالصة، ومن جهة أخرى إن الواحد هو المتعدد، وإن العلاقة المتبادلة بين المتعدد والواحد، وبين الصيرورة والوجود تشكل لعبة، بالنسبة له فإن إثبات وجود الصيرورة هما زمنا لعبة ما، يتألفان مع حد ثالث هو اللاعب أو الفنان أو الطفل، هذا شرح «نيتشوي» خالص لرؤية هيراقليطس عن الصيرورة وإثبات الوجود والواحد والمتعدد. فهو تخلى عن التمييز بين عالم فيزيائي، وعالم ميتافيزيقي، بين مجال للصفات المحددة ومجال للامحدد غير القابل للتحديد. لقد نفى الموجود بشكل عام. يكتب هيراقليطس في شذراته: «إنني لا أرى شيئا سوى الصيرورة، لا تنخدعوا، إنه لتأثير نظركم القاصر، ولا علاقة لذلك بجوهر الأشياء، إذا كان يتراءى لكم في مكان ما أنكم ترون أرضا صلبة على بحر الصيرورة والموجودات الزائلة، إنكم تستعملون أسماء أشياء كما لو كان لها زمن ثابت، ولكن حتى النهر الذي تنزلون فيه للمرة الثانية، ليس هو نفسه كما كان لأول مرة».

في كتابه «العالم إرادة وتمثلا» يشرح شبنهاور الصراع المتعلق بالصيروة، حين يكتب: «إن على المادة في ديمومتها، أن تغير شكلها باستمرار، بانتظار الظواهر الآلية الطبيعية، الكيميائية والعضوية المتعلقة بخيط الضرورة الموصل، والمتلهفة للظهور، لكي تنازع بضراوة على هذه المادة وتبرز كل ظاهرة فكرتها. بإمكاننا ملاحقة هذا الصراع من خلال مجمل الطبيعة، بل إن الطبيعة لا توجد إلا عبر هذا الصراع». من هنا يكون لمفهوم «الصيرورة» قوته ذلك أنه: «فجر معركة» كما يعلق نيتشه في دراسته، ولولا أن هيراقليطس كان منعزلا وضاع كتابه: «في الطبيعة» ونسب إليه ما لم يقله، غير أن الدراسات المتقنة التي وضعها فلاسفة كبار حصرت الشذرات التي كتبها ودرسوها ضمن منظومته الفلسفية، فلا يمكن أن تنسب إليه بعض الشذرات التي تعارض عصب نظرياته.

احتوت الفلسفات الحديثة نتاجه، من خلال تشريح مفاهيمه، ولهذا كان قريبا ومألوفا، شذراته حين تقرأ بعضها كأنها كتبت راهنة، ذلك أن الرؤية التي ينطلق منها ليست محدودة، بل تمثل حدسه أحيانا في رأيه. فيلسوف الأضداد والنار والحركة والجريان والصيرورة بلغ شأوا هائلا في تكسير ما هو سائد، وهو تكسير ليس مؤقتا ضمن عصر غابر منقرض، بل ضمن تاريخ البشرية الممتد. لم يكن «الغموض» الذي اتهم به إلا جزءا من الإعتام الذي يولد منه التفكير، وغموضه يجيء منسجما مع خارطة فلسفته التي تقول: «إن الطبيعة تحب أن تتخفى، والتناغم الخفي أقوى من التناغم المرئي».

أبريل

17

نيتشه: لنحارب الوجود بالخطر

فهد سليمان الشقيران

جريدة “الشرق الأوسط” 1 فبراير 2014

بينما نيتشه يتوكأ على عصاه في أعالي الجبال، قبيل وميض الغسق، حين يحايث الليل النهار، ليجلو ضوء شمس النهار المتجسسة، رأى فجأة ظلّا لخيلٍ يركبها الإنسان الأعلى، وعلى وقع حوافرها تناجى النسر مع الأفعى لينطق زرادشت بالقوة والخطر، قادحا الشرر على صخر المفاهيم النيتشوية العتيدة: «العود الأبدي، التجاوز، موت الميتافيزقيا، أفول الأصنام، سيادة الإنسان» وما إن اقترب ظلّ الإنسان القوي إلا وصرخ نيتشه عبر لسانه الفلسفي «زرادشت» الناطق باسم الإنسان القوي الشرس: «المخاطرون، هم المنذرون بالصواعق»، فكمال الإنسان في سيفه وإقدامه. سرعان ما يحول الظلام بين عيون نيتشه المصابة بالمرض وغبش الرؤية حينها تشتعل في ذهنه شموع فلسفة الخطر، دليله النسر، وسلاحه الأفعى، ودابته الخيل المتبختر، يسير متجولا إلى غير هدى في دروب الغابة، وحين يتجمّد الجبل بالثلج والصقيع يقترب نيتشه من تخوم فلسفته، من البحث عن «جينالوجيا» لكل الأيقونات التي درجت عليها البشرية في الوجود والأخلاق والدين والفن والحرب والسلم.

بالخطر تبصر مفاهيمه النور، من دونه لا يمكن ممارسة التجاوز، أو استيعاب العود الأبدي، أو المصابرة ضد الوجود وحبّ الألم حتى لو أن للإنسان فرصة أن يموت ويعيش إلى ما لا نهاية فإن الإنسان القوي لن يرفض هذا. بالخطر يكون العيش المتماسّ مع قلق الوجود وتصاريفه وتموّجاته، ومن دونه يكون الإنسان «أعرق من القرود في قرديته». يوصي زرادشت إنسانه: «عليكَ أن تصلي نفسك كل يوم حربا، وليس لك أن تبالي بما تجنيه من نصر، أو تجني عليه جهودك من اندحار، فإن ذلك من شأن الحقيقة لا من شأنك».

على الضدّ من المخاطرة الواجبة على الإنسان الأعلى ذلك الذي يقف وسط الطريق، تلك المنطقة الرمادية التي شنّع عليها نيتشه وحاربها بكل أسلحته الفتاكة، وفي بدء كتابه «هكذا تكلم زرادشت» يكتب: «إن العبور للجهة المقابلة مخاطرة، وفي البقاء وسط الطريق خطرا، وفي الالتفات إلى الوراء، وفي كل ترددٍ وفي كل توقفٍ خطر في خطر». فلسفة الخطر لدى نيتشه ساحرة، إذ بها يتجاوز الإنسان تحديات اليوم التافه، أو ما يشغل الإنسان الجبان. الرقص مخاطرة، كما أن الحرب مخاطرة، وفي الكلمة مخاطرة.

عبد الرحمن بدوي، يروي في مذكّراته «سيرة حياتي» أنه حين نشر كتابه «نيتشه» في 1939 قرأه جمال عبد الناصر، وحين قرأ عبارة: «لكي تجني من الوجود أجمل ما فيه عش في خطر» صعق، وأثّرت فيه هذا العبارة أيّما تأثير. ربما كان التنازع الطويل والمحتدم بين المؤرخين للفلسفة حول تأثير فلسفة نيتشه على الأحزاب الشمولية الاستئصالية مثل النازية يعود إلى هذا الحشد الفلسفي نحو «المخاطرة» والوقوف بوجه الوجود، هذا فضلا عن آرائه الحادة تجاه اليهود، والضعفاء الذين يشكّلون عبئا على قشرة الأرض كما يقول في أكثر من كتابٍ له، غير أن هذا لا يعطي المسؤولية النيتشوية عن أي تيارٍ أو حزب دموي، كما يوضّح يورغن هابرماس في كتيبٍ له عن مسؤولية «هيدغر عن الانتماء للنازية»، وعلى ما يفصّل رودلف شتاينر في كتابه: «نيتشه مكافحا ضد عصره».

«إن حياة الإنسان محفوفة بالمخاطر. إن في عينيك ما يفصح بأكثر من بيانك عما تقتحم من الأخطار، إنك لم تتحرر يا أخي، بل ما زلت تسعى إلى الحرية، وقد أصبحت في بحثك عنها مرهف الحس». الخطر لديه عنفوان، على حافّة جبلٍ وعر، له هاوية سحيقة، يجب أن يرقص الإنسان الأعلى، وأن يمتطي الخيل على مجالها، من دون القلب المخلوع الباحث عن نهايات كل شيء لا يمكن أن يكون الإنسان قويا، وكما أن من يُشبع الآخرين يشعر بالقوة، فإن من يبتدر الخطر يشعر بقوة القوى.

وبعبارة أوضح فإن «الشعور بالخطر» هو نقطة البدء، ذلك أن: «في اللحظة التي يختلج فيها قلبكم تتكوّن فضيلتكم، لأن هذا القلب يفيض باختلاجه كالنهر العظيم، فيغمر القائمين على ضفافه بالبركة، كما يهددهم بأشد الأخطار». وبعض الحكمة لديه، أو السكون إنما يعارض «التجاوز» والحركة الدائمة، والصيرورة التي استمدّها من اهتمام كبير بفلسفة «هيراقليطس» والتي عبّر عنها نيتشه في كتبه كلها وعلى رأسها: «الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي»، والبشرية عليها أن لا تضع «الحكمة» هي المعيار، بل بالجنون يمكن أن نخاطر، وأن نصل إلى مساحاتٍ أخرى من البدايات الدائمة، والأفكار التي لا تلبث عن تمارس أبديتها عبر ديمومة العوْد.

أثّرت أطروحة «الخطر» في فلسفة نيتشه على المجال السياسي والسينمائي والرياضي، وسرعان ما يشعر قارئه بالقوة، لأنه لا يضعك ضمن بشائر أو جموع، بل يغويك على ركوب ثبج المخاطرة والمغامرة، لأنه لا يريد للإنسان أن يسير إلا وحده، وأن لا يتناهى تقديره الأخلاقي والإدراكي والوجودي عند ما وصل إليه أجداده القدامى.

وحين يبزغ الضوء، والكوخ تعلوه صفائح الثلج، يصحو نيتشه فزعا، وتذكّر أنه كتب:

يا رجلا قد أيبستْه الرغبة،

لا تنسَ أنك أنت الحجارة والصحراء،

لا تنسَ أنك أنتَ الموت.

أبريل

17

أركون.. من التوحيدي إلى فوكو

فهد سليمان الشقيران

جريدة الشرق الأوسط 15 فبراير 2014