مارس

11

المنقرضون وجودياً

جريدة الحياة 10 أكتوبر 2011

فهد سليمان الشقيران

الانقراض لا يشمل فقط الديناصورات وبعض القوارض، وإنما له صلة بشكل التفكير. قيمة الحياة في تجددها. ما من نموذجٍ فكري يمكن أن يُدّعى أنه الحقيق بالاحتذاء، غير أن ثمة صيغاً فكرية يمكنها أن تكون عامل تجددٍ لدى الإنسان في حياته. كما أن الانقراض لا يعني الانتهاء والاختفاء، بل ربما تواجد الإنسان المنقرض بكثافة من خلال أدوات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يظهر ليكرس انقراضه، بمعنى أنه مع مرور الوقت يزداد انقراضاً واختفاءً على المستوى الوجودي، حتى وإن حضر مادياً من خلال شكله ووجهه ولبسه وانتفاخ أوداجه. من هنا فإن الانقراض الوجودي أكبر الأخطار التي تهدد الإنسان المتوقف فكرياً. الذي سلّم كل أدوات حياته لمتطلبات الانقراض. الكائن المنقرض، ذلك الذي يجمع رؤيته للحياة والعصر والزمن من خلال سدنة هياكل الوهم. هذا هو الكائن المنقرض.

يصر المنقرض على كثافة الظهور محاولاً إقناع الآخرين بضرورة التوقف عن الركض باتجاه الحياة والعالم. يحرضهم على مشاكلته عبر الأخذ بأسباب الانقراض. إن شكل المنقرض ومواصفاته تتجلى في ذلك الرابض في مكانه الفكري، ذلك الذي لم تتزحزح لديه قناعة واحدة منذ عشرين سنة. والمشكلة ليست في القناعات التي يتخذها، وإنما في كون تلك القناعات عصيّة على التطور، حيث تخلقت بضمن مادةٍ صلبة لا يمكن زحزحتها أو التعامل معها. استخدموا أحدث أدوات العصر لضرب العصر، واتجهوا لأحدث المنجزات لضرب أصحاب المنجزات وهذه من المفارقات العجيبة التي لا يمكن إلا أن تكون ضمن تشخيصٍ مكثف من قبل دراسات اجتماعية شاملة. إنهم يعيشون أدوات العصر لكنهم لا يعيشون علومه، إذ لا تربطهم بفكرة المنتج أي حميميةٍ أو اطلاع، بل يكتفون بتداول المنتجات استهلاكياً لأغراضهم الأيديولوجية الرتيبة التي لا تقدم شيئاً ولا تغير شيئاً، بل تضر حيث تنشر الرتابة، وتكرس الركود، وتحرس الهشاشة، وتؤمّن كل أسباب الانقراض الوجودي.

إن انتقال طرحهم المعتاد من الواقع إلى “اليوتيوب” لا يدل على الأخذ بأسباب الخروج من أنفاق الانقراض، بل على الأخذ بالأدوات الحديثة لتكريسه. وأول أساليب الخروج من هذه الرتابة أن توجه صدمات الأسئلة بكل مباغتتها ومفاجأتها. إن الكائن المنقرض الذي يحاول جاهداً أن يطرح نفسه كمؤثر في هذا الزمن يفشل باستمرار، لأن الإجابات التي يحاول بكل ما أوتي من قوةٍ نشرها لا يمكنها أن تمنح الناس فرصة العيش. أولئك المهاجرين من كراسيهم في الواقع إلى عالم “اليوتيوب” الافتراضي إنما يهاجرون مع أدوات العصر لا مع العصر.

من أبرز الصفات التي يتمتع بها الإنسان المنقرض وجودياً، أن تراه متبختراً بكل منجزات العصر، وأن تجده منساقاً وراء حالات استهلاكية مرضية، بحيث يتمتّع بكل المنجزات العلمية، ثم ما إن يستخدمها إلا ويحاربها من خلالها، وهذه الخصلة جاءت من عمق العقل المتوقف لدى هذا الكائن العجيب، إذ ما إن يقتني هذا المنجز إلا ويستخدمه لأغراضه الشخصية، ويستخدمه لضرب المنتجين له من خلال الحرب على العلم التي هي بالضرورة حرب على المستقبل والعالم.

حتى يحرس الإنسان نفسه من أسباب الانقراض عليه أن يتحرك باستمرار، وأن لا يرتهن للكلمات القديمة الرتيبة، وأن يتصالح مع العصر من خلال دراسة أسباب هذه الثورة العلمية التي نعيشها في كل المجالات، وحين يأخذ الإنسان صيغه الفكرية المستقلة يتجاوز فجوةً مأساوية بين الإنسان وعصره وهي فجوة تعاش من قبل الكثيرين بكل أسى.

مارس

08

ممارسات فلسفية جماليّة

جريدة الحياة 18 أبريل 2011

فهد سليمان الشقيران

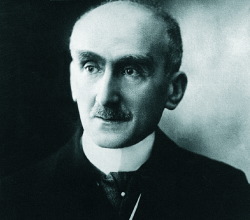

(برغسون)

مع الاضطراب الذي تسببه الفوضى التي تحيط باليوميات، ومع تحول الحياة إلى روتين تقني، يسير فيه الناس معاً من دون تأملٍ أو تفكير؛ مع زحمة الانغماس في الهامشي واللحظي، تفوت على الكثيرين فرص «الرؤية» والتغذّي وجودياً على الجميل، يفوتهم إدراك المعنى الفني الذي تحمله الصور، ومنتجات الفنون والأفكار، الإدراك الذي يحول كل شيء لحظي إلى صورةٍ جمالية، بدءاً من الممارسات اليومية، كالرياضة، أو مشاهدة السينما، أو حتى الحاجات الطبيعية مثل الأكل وسواها، بحيث تكون جزءاً من الرؤية الجمالية الحياتية للإنسان، ولا تكون مجرد واجب تقني يُؤدى جسدياً من دون استعمال «الرؤية» التي تغير طريقة التفكير كلياً، وتجدد دماء الحياة. حاول بعض سدنة الفلسفة أن يضعوا بينها وبين الشعر والفن والجماليات عزلةً كاملة؛ إذ تختلف مواقف الفلاسفة إزاء إدخال تلك المواضيع ضمن بحثها في المجال الفلسفي تبعاً لطبيعة بناء نظرياتهم كما يفصّل ذلك هيغل.

الشعراء الذين طردهم أفلاطون من جمهوريته أعادهم هيدغر منصورين من خلال بحثه الفلسفي في الشعر وأضرب مثلاً ببحثه في شعر «هولدرلين»، لكن الفلسفة الحديثة تعيش في زمن النصوص لا زمن النظريات الشاملة، إذ تمّت «شعرنة الفلسفة»، كما يعبر جيل دلوز. من هنا فإن الفلسفة ليست تشقيقاً لفظياً بقدر ما تقترب من الرؤية الجمالية للكون، والمشتركات بين شخصية الفنان وشخصية الفيلسوف كثيرة، حين تقرأ مذكرات: «تشايكوفيسكي» تحضر أسماء الفلاسفة في رسائله، وحين تقرأ كتاباً لنيتشه مثل «ما وراء الخير والشر» تشعر أنك أمام كتاب عن الموسيقى الكلاسيكية هذا التداخل هو ما يشعرنا بديمومة الفلسفة وتجددها ودخولها في تحسين رؤية الإنسان لما حوله من زوايا، حين تتداخل الفنون مع بعضها البعض، بل تغدو الفلسفة ذاتها فناً عذباً حين تتحرر من الطقوس الرسالية والتوظيف السجالي العنيف.هنري برغسون يكتب: «ليس الفيلسوف ذلك الذي يكتفي بالقول لرجل العلم: المعرفة حملتها إليّ غير كافية، وأنا سوف أكملها، لأن فلسفةً من هذا النوع هي من العلم، والفيلسوف الذي يعتمدها هو عالم بمعنى من المعاني».

الفلسفة ليست شيئاً أكاديمياً بالغ التجريد، لم تعد كذلك، بل تداخلت مع المباحث الفنية والجمالية والمسرحية والموسيقية، لهذا يمكننا اعتبار التفلسف ليس شيئاً إبداعياً على المستوى المعرفي فقط، وإنما أيضاً ممارسة جمالية فنية بالغة الإبهار. في كتابه «سلسلة الوجود الكبرى» يقول آرثر لفجوي: «قراءة كتابٍ فلسفي هو شكل من أشكال التجربة الجمالية، لأنها تحرك في نفس القارئ اهتزازات عاطفية ضخمة». أما برغسون فيضيف منطلقاً من رؤيته في التجربة الحدسية والإبداع قائلاً: «لا تنتمي الفلسفة إلى المدرسة، فهي ليست مجرد عملٍ أكاديمي، إنها فعل حياتي يُدخل الفرد في صميم الوجود، وتجعله يختبر الصيرورة والابتكار». ويدعو برغسون إلى: «إخراج الفلسفة من المدرسة وتقريبها من الحياة».

يشترك الفيلسوف مع الفنان في الذاكرة الخاصة تجاه الطبيعة والأشياء، وفي الرؤية المختلفة لجماليات وثغرات العالم. والفلسفة – بحسب برغسون: «كالفنّ تسعى إلى اختراق العالم الآخر، وهما يخبراننا بأننا لن نستطيع أن نفعل ذلك إلا بواسطة رؤيةٍ ما». إن كل ممارسة فلسفية متجددة هي ممارسة جمالية وفنية، كما أن كل ممارسة جمالية وفنية مختلفة تحمل في مضمونها رؤية وجودية ذات إشعاعٍ فلسفي، وقيمة فلاسفة الحياة أنهم قاربوا بمفاهيمهم الفلسفية ألوان الحياة، لهذا نجد برغسون الحيوي بشخصيته وبفلسفته يعتبر الفيلسوف: «هو الذي يجعل الأشياء من حولنا تتوقد وتدب الحياة فيها، فبفضل الفلسفة تعيش الأشياء فينا من جديد». إن الفرق بين حياةٍ وحياة، بين فردٍ وفرد، ليست في المستويات المادية، وإنما هو فرق في مستوى الرؤية الوجودية للإنسان. الفنان والفيلسوف يمارسان الحياة بأداء جمالي، لا بممارسات تلقائية غريزية!

مارس

08

الماء والأحلام

جريدة الحياة 25 أبريل 2011

فهد الشقيران

جميلة تلك النصوص التي تفتت الحدود بين الفلسفة والشعر، فتجمّل النص الفلسفي، وتجعله أكثر عذوبةً وبهاءً. جزء من هالة نص ميشيل فوكو أو جيل دلوز أن الأفكار التي طرحوها ذابت في الأسلوب. بل إن جيل دلوز يقول: «الأسلوب هو الفكر». الأسلوب ليس هو القالب المنفصل عن المضمون، بل إن قيمة كل فكرة أن تكون ذائبةً في الأسلوب.

وحين نعود إلى كتب الفيلسوف الفرنسي الجميل: غستون باشلار، وتحديداً تلك الكتب التي خصصها للجماليات والخيال والأحلام، كما في كتابه عن النار: «شمعة لهب» أو في كتابه الأنيق الخلاّب: «الماء والأحلام – دراسة عن الخيال والمادة»، نجد نهر الشعر ونهر الفلسفة وقد التقيا وزادت عذوبة النص الفلسفي؛ يأخذك في رحلةٍ عاصفة بالجمال والإدهاش.

من خلال دراسة الماء والأحلام، دراسة الخيال وأحلام اليقظة يدخل باشلار إلى عوالم جمالية مهملة في حياتنا الواقعية، ذلك أن باشلار رأى أن: «الحياة تنمو وتغير الكائن، تتخذ ألواناً بيضاء تُزهر، وينفتح الخيال، على أنا الاستعارات مشاركاً في حياة الازهار كلها، في هذه الحركة الزهرية الموّارة تكتسب الحياة الواقعية انطلاقاً جديداً. فالحياة الواقعية تتعافى إذا منحناها أوقات راحتها اللاواقعية الحقيقية».

من خلال دراسة الماء والأحلام، دراسة الخيال وأحلام اليقظة يدخل باشلار إلى عوالم جمالية مهملة في حياتنا الواقعية، ذلك أن باشلار رأى أن: «الحياة تنمو وتغير الكائن، تتخذ ألواناً بيضاء تُزهر، وينفتح الخيال، على أنا الاستعارات مشاركاً في حياة الازهار كلها، في هذه الحركة الزهرية الموّارة تكتسب الحياة الواقعية انطلاقاً جديداً. فالحياة الواقعية تتعافى إذا منحناها أوقات راحتها اللاواقعية الحقيقية».

الحياة من دون خيال، من دون أحلام يقظة، من دون حلم بالجميل حياة خائبة وبعيدة عن معنى الوجود والكون، لهذا انطلق باشلار من «الماء» بوصفه بعد الخيال وبعد المادة، أو بوصفه المثال للدخول إلى: «علم نفس الخيال المادي». فالماء: «هو حقاً العنصر الانتقالي، إنه التحول الكائني الجوهري بين النار والتراب، والكائن الذي قدره الماء كانٌ دائخٌ، فهو يموت كل لحظة، ومن دون توقف، يسيل شيء ما من مادّته، وليس الموت اليومي بالموت المفرط للنار التي تخترق السماء باسمها، إذ الموت اليومي هو موت النار، الماء يجري كل يوم، الماء يهطل كل يوم، وعلى الدوام ينتهي بموته الأفقي».

(غلاف الكتاب)

والتجربة الحميمية مع التفاصيل التي يشهدها الإنسان كل يوم، ليست منفصلةً عن موقفه المتجدد منها، بل ولا ينفصل عن تحديد المسار الذي يتخذه الدارس تجاه تفاصيل الخيال، ذلك أننا وفي: «مسقط الرأس نعطي أحلامنا مادتها، ومن خلاله يكتسب حلمنا مادته الحقيقية، منه نطلب لوننا الأساسي، بينما كنت أحلم قرب النهر، نذرت خيالي للماء، للماء الأخضر الرقراق، للماء الذي يُخضر المراعي، فأنا لا أستطيع أن أجلس قرب ساقيةٍ من دون أن أغوص في حلم يقظةٍ عميق وأن أستعيد رؤية سعادتي».

أسلوب باشلار له نمط مختلف، بينما أنت في ذروة حديث علمي حول علم نفس النار، أو علم نفس الخيال المادي يأخذك إلى قريته، ثم يصعد بك نحو حلم يقظتك، أو يضع «بؤبؤ» عينك على الماء، يصف أدونيس كتاب الماء والأحلام بأنه: «علمٌ بلغة الشعر، وشعر بلغة العلم، تقرؤه فتشعر أنك تقرأ قصيدة يتشابك فيها الحلم، والواقع، المخيلة والمادة. تشعر كأن العناصر تتماهى، أو يحل بعضها مكان الآخر، تقبض على الخيال معجوناً في وردة تتفتح بين يديك، أو ترى إلى الكلمات كيف تنسكب نبعاً، أو تتعالى شجراً، وتقول حقاً كل شيء في الشعر نفسه وغيره، الشعر فكر، والفكر شعر».

إن الفصل القسري بين الأسلوب والفكرة، وقهر الأسلوب ليكون مجرد إناء لمضمون الفكرة هو ما يفصل الخيال عن الواقع، والشعر عن الفكر؛ واليوم يحتم علينا مجال الجمال الرحب أن نكون منخرطين في وصف الأفكار شعرياً. إنه لون من الكتابة «الباشلارية» لم يستخدمه في كتبه العلمية المتعلقة بالعقبة المعرفية والقطيعة المعرفية والجدلية المعرفية والتاريخ التراجعي، بل استخدمه في دراساته الفلسفية الجمالية مازجاً رؤيته الفلسفية بآفاق رؤاه الشعرية حول الخيال والمادة.

مارس

08

مدن الجمال

5 أبريل 2012

فهد الشقيران

(سنغافورة)

حين يفتقر مجتمعٌ إلى منابع الجمال، تتحول المدن إلى مفازاتٍ مقفرة، إلى مناطق لاستعراض السراب في وهج الحر اللاهب، تتحول إلى عشش للطيور التي لم تستطع الهجرة أو الرحيل، تكون مجرد مبانٍ أسمنتية أرهقتها الشمس الحادة، والليالي الناقصة. تكون تلك المدن فوهاتٍ للخراب والأوجاع، تكون مدناً للنوم والسبات، للملل والتأفف، للتسكع في المقاهي البعيدة حتى انقضاء الليل، حين ينقرض الجمال، تندرس كل معاني الحياة، وتملّ حتى البراعم، إذ تتثاقل وهي تهمّ بالتفتح، ويبتسم الورد باصفرار، وتعيش الأشجار بأعمارها الطويلة وهي تنتظر الحطّابين، تنشد منشاراً يقطعها عن كل هذا اليباب، الحياة بلا جمال، مثل الحياة بلا مطر، مثل الحياة بلا ماء.

(كتاب بدوي الذي ضم مراسلاته مع سلوى)

و «الجمال فنٌّ وسحر، يحررنا من كل سطحيةٍ، إنه الجنون والهذيان»، هكذا يعبر «أفلاطون»، وهو لدى «آبشيت» يعني: «فنّ الشعور». بالجمال تُدار الحياة، إذ ينتثر الجمال كالعطر منثوراً في الهواء، يألفه كل من أتاه؛ والمدن المسكونة بكل مضخّات الجمال؛ على الأرصفة والحدائق، في المناشط الاجتماعية، تكون مدن أحلامٍ تهواها الأفئدة، ويأتيها السائح راغباً رؤية دفق حياة الجمال في المدن، تكون تلك المدن مهوى أفئدة المسكونين بمشاعر الفن، والمنجذبين نحو تنوّع الرؤى.في كتابه «الحور والنور» كان عبدالرحمن بدوي يكتب متأملاً في أرجاء أوروبا وهو يعصف التماثيل واقفاً أمامها، واللوحات ينتصب أمامها متأملاً ومؤوّلاً؛ فكل رؤية لمشهد فني هي فعل محاكاة تأويلية لذلك المشهد الفني المهيب. والجمال أساس الرؤية، والمدن التي لا تعلم أبناءها فنّ تذوق الجمال، يستحيل أن تدربهم على إدراك معاني الحياة.

وعظمة المدن التي تدرّب على الجمال، أنها تحرر الناس من الرؤية الواحدة، فالجمال «إدراك متنوع»، والحكم على جميلٍ ما على أنه جميل يخضع لـ «قانون من دون قانون»، كما يعبر كانط، إذ الحكم على الجميل لا يخضع لقاعدةٍ، وإنما الحكم الجماليّ مجرد «حكمٌ ذاتي» فهو – بحسب كانط: «يتغيّر من شخصٍ إلى آخر، ولهذا فإنه – الحكم الجمالي – يختلف عن الحكم المنطقي القائم على التصورات العقلية وهو – الحكم المنطقي – ثابتٌ لا يتغير، ومن هنا فإن الحكم المتعلق بالذوق لا يمكن أن يدّعي الموضوعية، ولا الكليّة».إن سكّان المدن المخضّبة بالجمال، يتحررون من الأحكام الواحدة، إلى الأحكام المتعددة، فاللوحة التي يراها إنسانٌ ما على أنها ذروة الفنّ، يعتبرها آخر أقل شأناً، ويختار الناس من الفنون ما يلبّي أذواقهم، وما يتجاوب مع ذواتهم، فالجمال مسألة حسّية، لكنها تؤثر على معطيات المجتمع الفكرية حين تكون ثقافة الجمال سائدةً.

(عبد الرحمن بدوي في شبابه)

إن الجمال مسار للتحرر من الإدراك الواحد، فالجمال صيغة اختيار وتجاوب، إن الجمال يتعدد بتعدد اختلاط الألوان وسحر تنوّعها الخلاّب! والجمال صيغة داخلية، تنبع من كل عروق الجسد ومن أطراف الروح. «أرسطوطاليس» يعتبر فنّ المحاكاة: «وسيلةً للتطهّر من الانفعالات الضارة ونوعاً من الدواء النفسي».الجمال ذوبان الروح والجسد في الجميل؛ إنها الرهبة التي تسري في العروق حين ترى المختلف. قد ترى الجميل في غابة أو متحف، أو تستمع إليه في اسطوانةٍ أو تقف أمامه مجسداً في تمثالٍ أو لوحة. إن الجمال بئر الروح؛ إنه المسافة بين الرؤية والعبارة. الطريق التي تفصل بين الجميل والتعبير عنه. إنه التأويل المستمر، إن الجمال هو ذلك الشعور الذي نحس به أكثر مما نستطيع أن نعبر عنه. والمدن التي تمنح سكّانها فرص إدراك الجميل هي التي تهبهم الحياة. وثروة كل مدينةٍ لا بما تختزنه من معادنٍ وإنما بما تحويه من آبار الجمال، وحقول الرؤية، وآماد التنوع، تلك هي المدن العظيمة… مدن الأحلام!

مارس

08

المدن الجاذبة … والمدن الطاردة

جريدة الحياة 28 نوفمبر 2011

فهد سليمان الشقيران

تأخذ المدينة شكل خيال الناس شارحةً ظروفهم. المدن تنبض بالناس. تزينها الثقافة حين تكون حية، وتشوّهها حين تكون ميّتة. وبناء المدن تصممه أذهان سكّانها وخيالهم. والمدن الميّتة تلك التي تعبر عن أرضٍ أجدب خيالُ أهلها، فصارت تكرر نفسها، وتعيد نشر أشكالها القديمة من دون تصرفٍ أو تجديد. أستاذ الفلسفة اللبناني المؤثر على مشهد النقد العربي خلال العقدين الماضيين علي حرب، شغلته المدينة وحيويتها، فهو المفكر الحيوي يشغله سؤال المدينة منطلقاً من تجربة بيروت وتحولاتها قبل الحرب الأهلية وبعدها. انقطع علي حرب عن زيارة دبي لمدة عشر سنوات، وحين لقيته قبل أسبوع كان سؤال المدينة حاضراً في ذهنه وكلامه، تجربة دبي حضرت في نقاشنا الفلسفي على بهو فندقٍ في مدينة الإعلام في دبي، إنه سؤال المدن الطاردة، والمدن الجاذبة. دبي صارت مدينة جاذبة بامتياز.

بعض المدن كالأيقونات الأبدية، قد تعتريها التحولات المرَضية لكنها لا تفتأ حاضرةً، مع اختلاف قوة الحضور وشكله. هكذا تبدو الآن بغداد والقاهرة وبيروت. تتضرر نضارة المدن الحضارية بممارسات أهلها السياسية أو الاقتصادية أو العمرانية. غير أن ريادة الجذب لهذه المدينة أو تلك تتحوّل، غير أنك لو قلتَ لأحدٍ قبل عقدين من الآن أن مدينةً خليجية ستكون من المدن الاستثنائية الجاذبة فلن يصدق، لكن هذا الذي حدث بتجربة دبي التنموية والتي أبهرت الآتين من مدنٍ لطالما كانت جاذبة، مثل مدينة “بيروت” والتي كانت خلال النصف قرن المنصرم ورشة العمل الأدبي والفوران الثقافي العربي، قبل أن يبغتها جبران بمقولته الشهيرة:”لكم لبنانكم ولي لبناني”.

(جبران)

تستمد المدن “عافيتها” ونضارة وجهها وجمالها من التاريخ أحياناً، ومن المتاحف أو المدد الأول الذي حققته، هكذا هي المدن التاريخية، مثل بيروت أو بغداد أو القاهرة، غير أن المدن الناشئة تصنع الآن تاريخها، بالتمدد التنموي الذي تراهن عليه، وبالإصرار على تنحية الجوانب الفتّاكة من التداول على أرض الواقع. غير أن نضارة المدن ليست أبدية، بل يداهم الشحوب وجه المدن حين ينساها سكانها، ويعيشون أنانيتهم الطاغية والتي تفرغ الواقع من أيّ التزامٍ قانوني أو أخلاقي.

قد تتحول المدن التي كانت جاذبةً في فترةٍ مضت إلى مدنٍ طاردة، يكفي المدينة مواصفاتٍ أساسية لتكون جاذبة، من بينها الحرية، والقانون، والأمن، والبنية التحتية الصلبة، إضافةً إلى التنوع الثقافي والأثني، والمدن التي تأخذ صيغ العالم هي التي تغدو حيوية، وتكون مهوى الأفئدة الطامحةُ إلى الهدوء والاستقرار. بينما تكون المدينة طاردةً حين تفقد شروط المدينة وتتجه إلى شكل القرية أو الحارة، حين ينشغل الناس بالصراعات الطائفية، أو النزاعات الحربية، أو الاستقطابات القبليّة. وكلما كانت المدينة إلى التنمية والانضباط أقرب كلما كانت أكثر جاذبيةً وفتنةً واستهواءً للقلوب.

والمدن لا تكون بأدوارها أو بحضورها مركزيةً بشكلٍ أبدي، بل هي في تحدٍ دائم مع نفسها، ومع مقتضيات التطور ومواكبة صرعات العالم، على مستويات العلم والعمل. وأذكر بكتاب علي حرب “أوهام النخبة” والذي تحدث فيه عن الكوارث الدامية التي جاءت بها الأحزاب الشمولية، والأيديولوجيات الرنّانة والطنانة والتي أتت بالخراب وأنظمة العسكر تحت شعارات القومية والوحدة والبعث والخلافة الإسلامية، وإلى اليوم تعاني المجتمعات من أوهامٍ صنعت نظرياً من نخبةٍ واهمة لم تجرّ إلى شعوبها سوى الخراب والهلاك والدمار.

إن تجاربنا العربية مع المدن الجاذبة والأخرى الطاردة تستحق أن تكون ضمن أبحاثٍ موسعة، فسؤال المدينة حالياً من الأسئلة الراهنة، نحن نشهد تحولاتٍ كبيرة في مراكز المدن العربية، لكن لا ندري كيف ستكون وإلى أين ستذهب، وما هو الدور الذي ستأتي به، غير أن من الواضح أن دبي راهنت على التنمية والاقتصاد والنظام لتكون من المدن الجاذبة، بينما فتكت النظريات الشمولية بمدنٍ باتت طاردة بعد أن تسيّدت طاقة الجذب بكل صوره طوال نصف قرن.

مارس

07

التجربة الجمالية … أسرار الذات والعالم

جريدة الحياة 12 ديسمبر 2011

فهد سليمان الشقيران

مامن شيء يمكنه أن يشعرك بالطمأنينة بجلال مشهدية الحياة مثل الجمال. للجمال لحظاته المباغتة، معه يتغيّر مستوى سير الزمن، لم تستغن عنه حتى أصلب العلوم. استعارت الفيزياء من الموسيقى مفاهيم علمية كما في اسم “نظرية الأوتار الفائقة” كما استعارت الفلسفة من الشعر كما في مفهوم “شعرنة الفلسفة” لدى جيل دلوز. إنه يتدخل بسحره بغية تشكيل مفاهيم كبيرة أو تحسين صورتها وإذابة بعض جمودها. والتجربة الجمالية تجربة شعرية بالضرورة، على اعتبار الشعر أكبر من الكلمات، من خلال الشعر يمكن أن تتشكل الحياة، لكنه ليس الشعر بالمعنى المدرسي البسيط وإنما الشعر بمعنى التجربة الذاتية في قراءة الجمال.

والجمال يعاش أكثر مما يُعرّف، التجارب الجمالية هي التي تحدد مفهومنا عنه، فهو خبرة ذاتية تأتي من خلال التمرّن على إدراك تجلي الجميل، الكثير من التعريفات تجرّنا إلى القرب من المعنى العام فحسب، أما الغوص في جوهر المجال الفني أو الجمالي أو الشعري فإنه يصاغ من خلال التجربة الذاتية، والجمال حين نعرّفه يفقد صيغته العظيمة والتي تتمثل بالتشكل الدائم على صيغٍ مختلفة ومتنوعة، يكتب بورخيس:”لا نستطيع تعريف شيء إلا عندما لا نعرف أي شيءٍ عنه، مثلما نحن عاجزون عن تعريف مذاق القهوة، واللون الأحمر، أو الأصفر، أو معنى الغضب، الحب الكراهية، الفجر، الغروب، أو حب بلادنا، هذه الأشياء متجذرة فينا، بحيث لا يمكن التعبير عنها إلا بهذه الرموز المشتركة، التي نتداولها وماحاجتنا إلى مزيدٍ من الكلمات”. بالجمال يمكننا أن نعرّف ذواتنا، لكن ذواتنا لا يمكنها سكّ تعريف حادّ لمعنى الجمال، إنه أكبر منا.

للحياة مسارها اليومي العادي، الذي يشترك فيه الناس جميعاً، بحوائجهم وأغراضهم، غير أن نزع الذات عن الغرق بـ”الهُم” أو “الذوق الجمعي” يمكن أن يتمّ عبر آليتين، آلية فلسفية، وآلية فنية، بالآلية الفلسفية يتحرر الإنسان من “الهُم” بمعنى إدراك الإنسان لوجوده ومعناه والتساؤل المستمر في الألغاز وعدم الركون إلى دربٍ واحد بل عليه أن يعبر “الدروب المتعددة” كما يقول الفيلسوف الألماني هيدغر. أما الآلية الفنية فهي التي تنقذ الإنسان من الذوق المتشابه، وإذا كان هيراقليطس كتب عن استحالة مرور النهر علينا في مرتين، فإن كل تجربةٍ جماليةٍ تحمل بصمة الإنسان نفسه ولا يمكن لتجربةٍ جماليةٍ أن تتكرر بذات الصيغةِ لدى فردين. السيمفونية التي نسمعها نصحبها بخيالنا الشخصي، ومن بجوارنا لديه تأمله عنها وصورته فيها، كذلك الشريط السينمائي، أو قراءة الجسد واللوحة والصورة والنص.

التجربة الجمالية هي اكتشاف لأسرار الذات والعالم، بها ندرك حميميتنا مع الأشياء، بالجمال ملاذ الإنسان من معترك الحياة اليومية بصخبها وسفالتها، لهذا كان الحب والفن والوجد ورقص القلب من بين المفاهيم الحاضرة لدى الفلسفات الحيوية سواء كانت مسيحية كما في بدايات القرن الثامن عشر في أوروبا أو لدى المسلمين كما لدى ابن عربي في القرن الثاني عشر الذي عاش تجربته العلمية البحثية كتجربة جمالية ذوقية. بمثل هذه التجارب نظهر حيوية الحياة ومركزية الجمال في حياة الإنسان، والذين يعيشون من دون أي إدراك للجميل، أناس انقرضوا وجودياً.

التجارب الجمالية بالنسبة للمفكر مثل الأثاث ، ذلك أن الفكر من دون جمال يصبح فكراً مدرسياً يتداول في المقررات والمناهج، من أجلّ ما ارتبطت به النصوص الكبرى في الفلسفة، البعد الشعري والجمالي فيها، حيث زيّن الفلاسفة نظرياتهم بألوانٍ فنية وجمالية، فأثمرت عن نصوصٍ آسرة يتلقفها القراء حباً وجمالاً، فالكلمة له وقع “النوتة” الموسيقية أحياناً، وإذا كان دلوز يقول:”الفيلسوف عاشق المفاهيم” فإن عشق الجمال أحد العلاجات الوجودية من شتى الأمراض الضارة بالبشرية.

مارس

06

المسيري …والموقف من الحداثة البعدية

فهد الشقيران

6 يوليو 2008

(عبد الوهاب المسيري)

أظن أن رحيل عبد الوهاب المسيري سيفتح المجال للحديث عن إنتاجه الذي لم يتوقف منذ نصف قرن، مشروعه الضخم الذي شيده في موسوعته عن اليهودية والصهيونية قد سحر العرب، وشحذ قرائحهم لتسطير أعلى آيات الثناء (انظر مثلاً بحوث ودراسات عن عبد الوهاب المسيري جمعت في مجلدين من إصدرارات دار الشروق) فقد طغى على البحوث طابع الثناء والتبجيل الإنشائي. غير أن ما يهمني هو إنتاج المسيري المتصل بالفلسفة، فهو “هيغلي” الجذر، ومن جهة أخرى فهو يصنف نفسه على أنه سليل مدرسة فرانكفورت ولا عجب ففكرة “التشييء” ونقد “العقل الأداتي” كلها أفكار فرانكفورتية، طرحت لدى جورج لوكاتش ويورغن هابرماس.

رأى المسيري أنه عبّر عن “نهاية التاريخ” قبل فرانسيس فوكوياما مع اختلافهما في النتائج فالأول ليبرالي أمريكي النزعة، والثاني يساري عربي النزعة، الحسّ القومي حكَم كتبه الأساسية، مع أن فوكوياما والمسيري يعبّان من النبع “الهيغلي” الواسع، غير أن فوكوياما رأى أن نهاية التاريخ تتمثّل بـ(نهاية الأيديولوجيات وتسيّد الإمبراطورية الأمريكية، والفكرة الرأسمالية للعالم) بينما قرأ المسيري في الصهيونية والنازية تجليات نهاية التاريخ (انظر كتابه الصهيونية، والنازية، ونهاية التاريخ). لقد كان يمنّي نفسه أن يطرح نظرية تشبه نظرية “هيغل” غير أن التحوّلات التي واجهها كانت ثقيلة لدرجة جعلتْه ينظم في آخر حياته إلى تجمّع “كفاية” الذي لا يتوافق مع فكر المسيري وحيويته، بل قام الإسلاميون باستثمار كتابه “العلمانية الجزئية، والعلمانية الشاملة” لضرب العلمانية، فتم تدجين نتاجه، خاصة بعد تحولات في موقف المسيري من “المادية” ومن “الفكر الإسلامي”.

من التأسيسات التي قام بها المسيري، تأسيس حسّ أكاديمي بدأ ينشط في الفترة الأخيرة، يقوم بربط النتاج اليهودي بالحضارة الغربية من أجل رسم مسار تحذيري من مستجداتها، وهذا هو السبب الرئيسي في هجوم المسيري على “جاك دريدا” شخصياً وذلك في مواضع من موسوعته عن اليهودية والصهيونية، وقد تلقّف بعض نقاد ما بعد الحداثة تلك التعليمة، فتم وصف دريدا بـ”الحاخام المنزلق”، فهو يقرأ مرحلة ما بعد الحداثة على أنها تجسّد “النهاية” فهو-على حد وصف أحمد البنكي- (يقرأ المشروع الحضاري الغربي بوصفه نموذجاً يأخذ شكل متتالية، تتحقق في الزمان، تأخذ شكل حلقاتٍ تتبع الواحدة الأخرى ويمكن تلخصيها فيما يلي: نقطة بداية يواجه فيها الإنسان الكون دون وسائط معلناً أنه سيد الكون ومركزه وأنه مرجعية ذاته، تتحول هذه المركزية من الذات الإنسانية العامة إلى الذات الفردية الإمبريالية التي تستبعد الآخرين، يصبح إنساناً عنصرياً وتظهر ثنائية الأنا والآخر).

بصدد هجوم المسيري على “التفكيك” فهو يرفض ترجمة المصطلح: Deconstruction إلى “التفكيك” ويقترح ترجمته بـ”الانزلاقية” من هنا يدخل على الربط بين التفكيك وما بعد الحداثة يستمر البنكي في دراسته كاتباً: (ففكر ما بعد الحداثة-وفق المسيري- فكر تقويضي معاد للعقلانية، وللكليات، سواء كانت دينية، أم مادية، والقسمة بينهما كالقسمة بين النظرية والتطبيق عنده، الرؤية الفلسفية هي “ما بعد الحداثة” أما التفكيكية فهي “منهجها” في تفكيك النصوص وإظهار التناقض الكامن) (انظر دراسة البنكي للمسيري ضمن كتاب جاك دريدا عربياً 281) فهو يتربّص بما بعد الحداثة، وينمذج على نظرياته بأحداث متوزعة، تبدأ بمقولات لجاك دريدا وتنتهي باستشهادات تضم حتى سلوكيات “مادونا”! (انظر كتابه العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة في مجلدين ضمن مطبوعات دار الشروق).

يمكن أن يتّضح أكثر رأي المسيري في ما بعد الحداثة في النصّ الآتي: (ولد مشروع ما بعد الحداثة على سرير المرض، وصحّ نعت مولود ما بعد الحداثة بأنه حالة من التعددية المفرطة التي يتساوى فيها المقدس بالمدنس، والمطلق بالنسبي، وأما النسبية فصارت هي القانون الذي تغيب عنه كل مفاهيم المرجعية والمعيارية، واهتزّت اللغة وفسدت كأداة للتواصل بين البشر، وراحت الدوالّ تتراقص دون نطق، بعد أن اختفى المركز ولم يعد هناك نواة تنطلق منها المعاني أو تتمحور حولها) (انظر موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية المجلد الخامس ص 415).

في ذلك النص الذي يشبه الموعظة الحسنة التي توجّه إلى العالم بغية كشف نقائص ما بعد الحداثة، يبيّن كم أن المسيري لم يكن يفصل ما بعد الحداثة عن قضاياه السياسية، فهو يرجع ما بعد الحداثة إلى كونها المشروع الصهيوني الكامن، متناسياً أن الفلاسفة لا يعبّرون عن آرائهم وفق تعليمات تأتيهم من الساسة فهم يفكّرون بشكلٍ مستقلّ، وإذا كان المسيري يأخذ على دريدا ولاءه لجذوره اليهودية، فإن المسيري نفسه لم ينفكّ عن الإلحاح على ضرورة ولاء الإنسان لجذوره، ونعرف أن فلاسفة ما بعد الحداثة لم يكن لديهم موقف واحد إزاء موضوع “فلسطين” نذكر هنا خلاف جيل دلوز مع ميشيل فوكو حيث عتب دلوز على فوكو انحيازه التام لإسرائيل بينما لم يكن دلوز ضد الفلسطينيين بل كان مع إنشاء دولتين تعيشان بأمان جنباً إلى جنب، كما أن بعض نقاد ما بعد الحداثة لم يكونوا إيجابيين مع القضية الفلسطينية، وأستدل هنا بموقف يورغن هابرماس المناهض “لتمرّد الفلسطينيين”!

بالنسبة لي أعتبر عبد الوهاب المسيري “الأستاذ اللدود” الذي تقرأ له وتنهل من معينه، وتتلمذ على تراجمه وآرائه، ثم تختلف معه، فهو بحّاثة، وماكينا بحث عربية هامة، مات وهو يتحوّل باستمرار بما يعبّر عن “الصدق” الذي يحمله، و يبحث باستمرار بما يعبّر عن “عشق العلم” الذي يسكنه، ولعمري فهي خصال كادت أن تندثر في عصر الشهادات والنفاق العلمي، والكتابي.

مارس

06

إحراجات الواقع … وإدانة الأجوبة القديمة

جريدة الحياة 2 يناير 2012

فهد سليمان الشقيران

أكثر الأحداث خصوبةً من حيث انكعاسها على المعرفة، هي الأحداث الأوروبية ومن ثم الأميركية. إذ سرعان ما تتحول الإحراجات الواقعية إلى مستندات لإدانة الأجوبة القائمة وفتح الأسئلة الحيوية في المجالات السياسية والاقتصادية والفلسفية. يلغي الحدث فعالية ترسانةٍ من المفاهيم، ومن ثم يولّد بدائل من المفاهيم الفعّالة التي تحتفظ بطاقةٍ جديدة يمكنها أن ترسم دروباً أخرى للطريق الذي يسير عليه المجتمع. بعد ضربة 11 سبتمبر 2001 في أميركا فتحت نيران الأسئلة على النظام الاجتماعي والسياسي الأميركي، وبدأت رحلة البحث عن صيغٍ جديدة لا للقضاء على “الأعداء” وإنما للتخلص من المفاهيم التي تعطّلت والتي تسببت بتكلس النظامين الاقتصادي والسياسي.

صرخة “آلان تورين” في كتابه:”براديغما جديدة لفهم عالم اليوم” كانت صادمةً، وكانت ضربة سبتمبر من أوائل الأحداث التي تطرق إلى آثارها على المجتمع الأميركي تحديداً، ثم خاض المغامرة الجميلة في كتابه باحثاً عن معايير وصيغ للتأسيس لواقع اقتصادي وعالمي جديد، فالحدث لا ينذر بوجود عدوانٍ خارجي فقط، بل ينذر أولاً بتكلسٍ في المفاهيم التي كانت فعّالة في المجتمع ومن ثم تعطّلت أو أخفقت، هكذا جاء الكتاب الثري بتحليلاته التي يعدّل فيها على ثنائيات علم الاجتماع، بل ويحاول تدمير الحدود بين علم الاجتماع والثقافة باحثاً عن أدواتٍ ومفاهيم جديدة للاشتغال والنقد والتشخيص.

يخلص آلان تورين إلى أننا:”لبثنا فترةً طويلة نتوسل، في وصفنا وتحليلنا الواقع الاجتماعي، مصطلحاتٍ سياسية، كالفوضى والنظام، والسلام والحرب، والسلطة والدولة، والملك والأمة والجمهورية، والشعب والثورة … أما اليوم وبعد انقضاء قرنين على انتصار الاقتصاد على السياسة، فقد باتت هذه المقولات “الاجتماعية” مبهمة، تترك في الظل قسماً كبيراً من تجربتنا المعاشة، وبتنا معها بحاجةٍ إلى براديغما جديدة، لأنه لم يعد في وسعنا العودة إلى البراديغما السياسية، لاسيما وأن القضايا الثقافية بلغت من الأهمية حداً يفرض على الفكر الانتظام حولها“.

تحولات المجتمع بعد طغيان الفردانية جعل آلان تورين يتساءل عن جدوى المقولات الاجتماعية، التي باتت غير فعالة. مع تضخم عزلة الفرد عن المجتمع، لم تعد ثمة كيانات اجتماعية يمكنها أن تكون صالحةً لمصطلحات علم الاجتماع الذي لم يؤسس لنمطٍ علمي لتناول الفرد، من هنا يعتبر تورين أن “المجتمع صار غير اجتماعي” ويحاول أن يبدل من المعايير التي ننطلق منها في فهم الحياة الاجتماعية والشخصية“.

اختار آلان تورين حدث سبتمبر في أميركا لمناقشة وفحص واختبار مفاهيم كثيرة، من بينها مفهوم “السوسيولوجيا” نفسه، ليقول:”من المستحيل العيش من دون البحث عن أجوبةٍ لما نرزح تحت وطأته من تهديداتٍ وللتحولات التي جعلتنا ننتقل من نمطٍ مجتمعيٍ إلى آخر”. ثم يحاسب الدور الذي قامت به النظريات التي انطلقت من التحليل الاجتماعي، والتي لم تكن إلا استكمالاً للعالم السياسي الذي سيطر علينا ردحاً طويلاً من الزمن، بدءاً بميكافيللي وانتهاءً بتوكفيل، مرورا بهوبز ولوك. أحداث 11 سبتمبر 2001 كانت شرارة هذه الضربة من آلان تورين لحقول علم الاجتماع بأنماطها التقليدية ، وهذه هي قيمة الحدث حين يأتي بمجتمعٍ توّاق إلى إيجاد معنىٍ للحدث المعاش. حضرت في كتابه: أسئلة القطيعة بين أوروبا وأميركا وأسئلة العولمة وانشطار المجتمعات، وزوال الدولة القومية في أوروبا، وأسئلة الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلى نهاية المجتمعات وتوديعه للمجتمع، مناقشاً العودة إلى الذات والفردانية المحررة.

(آلان تورين)

هذه الأحداث العربية الحالية تعبر عن نهايات لأشياء، وبدايات لأشياء، لم نناقشها حتى الآن، حتى المؤتمرات الثقافية بضيوفها الذين يصل عددهم إلى “الألف” لم يدخل في تخوم الأسئلة المحورية التي يطرحونها مشاهد الغضب العربية، هل هي أحداث تصنع أفقاً لنخرج من هذه الأنفاق؟

في نص شاعري وبليغ يكتب آلان تورين:”في كل مرةٍ تتبدل نظرتنا إلى ذواتنا وبيئتنا وتاريخنا، نشعر أن العالم القديم تحول إلى أنقاضٍ وليس في الأفق ما ينبئ بالحلول مكانه، ذلك ما نشعر به اليوم، لكننا سنحاول كما فعلنا سابقاً إنشاء تصور جديد للحياة الاجتماعية يخوّلنا من الإفلات من الشعور المقلق بفقدان كل معنى“.

حين دخل نابليون إلى مصر 1798 كان الحدث صاعقاً، لكن كانت الحيوية الثقافية آنذاك والفكرية أنشط بكثير لبراءتها من دنس الأيديولوجيا الطاغي الذي يهيمن حالياً، ومن ثم تدحرجت كرة ثلج ذلك الحدث لتبلغ ذروة إنتاج الأسئلة والبحث مع عصر “النهضة” -الذي صار “ماضياً” للأسف- بلغت الذروة في القرن التاسع عشر مع محمد عبده والكواكبي والطهطاوي وصولاً إلى طه حسين الذي تعرض لأول ضربة أصولية جعلته يحني رأسه للحملة الشرسة ويهذب كتابه :”في الشعر الجاهلي”. لتغلق بعدها الأسئلة والأجوبة، وتصبح المشاريع الناقدة للتراث بكل ثرائها تتحاشى الدخول إلى الأسئلة أو إنتاج أسئلةٍ محرجة، إلا ضمن نطاقٍ محدود، بل وصل بعض من ينتمي إلى الفكر والنقد إلى حد تملّق المتطرفين وطلب الاعتراف منهم. باتت المعاني التي يمكن أن تنتجها الأحداث مفقودة، لأن الإجابات الجاهزة دمرت الأدمغة وألغت كل أحاسيس التوق إلى الأسئلة، فلم نطور المعاني الثقافية والفكرية والدينية والفنية، بل بقينا أسرى المشاهدة، نشاهد عالمنا الذي هو جزء منا من دون أن نتدخل معرفياً لدراسته.

التشكلات الجديدة تعيدنا إلى ذكريات المدن التاريخية الأولى، وكما أن العولمة لم تلغ تحديات المدن “الخوف، والحرب، والعنف” فإن “نهاية أحد العوالم لا يعني نهاية العالم” هكذا كتب تورين في بحثه الحثيث عن “براديغما” جديدة لتشخيص ما هو مشاهد لإيجاد معنىً له لطمأنة النفس من غموض الحدث وحفر الدرب النيّر للخروج من المآزق.

مارس

05

«النكبة» الحضارية المضاعفة

جريدة الحياة 05 مارس 2012

فهد سليمان الشقيران

من أقدم ما طرح في الفلسفة، سؤال العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وسؤال العلاقة بين الحكم وخزائن الثروة، ولا يفتأ هذا السؤال يكرر راهنيته بوصفه أساس رسم الواقع الذي يعيشه الناس. لم تطرح «الثورة» في العصر اليوناني، لكن ثمة ما يقابلها معنوياً، وأرسطو بشرحه لأفلاطون طرح «قلب الحكم من البسطاء لإقامة ديموقراطية». في التجارب البشرية كانت الآلام التي يخوضها البسطاء هي التي تؤدي إلى الحركات الدموية، ذلك أن ثمة علاقة متأصلة بين «الثروة» و الاحتجاج، إذ المال هو المطلب الأساسي للإنسان، استخدم الإنسان «سياسات القوة» منذ أن كان شريداً في الغابة قبل أن تتأسس القبائل على أسس «تحالفات الصيد» – كما يشير راسل – غير أن تلك الاحتجاجات ليست كلها تدخل ضمن «معنى الثورة» الذي تمت صياغته بناء على تجارب الثورات الأوروبية والثورة الأميركية، بل بعضها لا يتجاوز كونه ضمن إطار «الاحتجاج»، وضمن سياق «الانقلاب» وصراعات النفوذ العالمي.

يرتبط الاحتجاج بالمعنى الحركي التقني للمسيرة، إذ تكون خاليةً من النموذج المراد تطبيقه على أرض الواقع، حينها يكون الهدف قصيراً بلا أفق، يقتصر التغيير على إزالة النظام من دون أن تتوفر أي بنية بديلة ضمن نموذجٍ رسم فكرياً من خلال الضخ الثقافي والفكري، كما أن التحركات حين تكون منفلتةً من قياداتٍ تستطيع الحفاظ على مكتسبات الاحتجاج، حينها لا يأخذ التحرك صفة الثورة، ذلك أن للثورة معنىً يختلف كثيراً عن مجرد الاحتجاج. الثورة مرتبطة بالفكرة، تكتب الباحثة الألمانية «حنة أرندت» بكتابها «في الثورة»: «إن المفهوم الحديث للثورة، المرتبط ارتباطاً لا انفصام له بالفكرة التي تقول إن مسار الثورة بدأ من جديد فجأة، وبأن قصة جديدةً تماماً، قصة لم تروَ سابقاً، ولم تعرف قط، هي على وشك أن تظهر». شرط الثورة القطيعة بالمعنى التام مع الماضي، ثقافياً وسياسياً ومعرفياً.

(هوبزباوم)

حين تكون الثورات مجرد «تبديل للوجوه» على طريقة الاستجارة من «الرمضاء بالنار»، فإنها لا تتجاوز صفة «الاحتجاجات الموقتة» التي لا تأتي بالنموذج السياسي والثقافي المتواكب مع حركة العصر، يدل على ذلك زحف القوى «الكهفية» و«الظلامية» إلى المشهد السياسي في كل الأماكن التي حدثت فيها الثورات، وهذه «ردة حضارية مضاعفة»، ذلك أن الصراع ليس بين تيارٍ وآخر، وإنما بين تيارات رجعية ظلامية تأخذ البلدان إلى ظلمات الماضي التعيس، وبين تياراتٍ عصرية هي ضمن حركة العصر وضمن مستجدات العالم وخياراته، الثورة تفتح الآفاق، لا تحفر الأنفاق، هذا هو الفرق بين الاحتجاج الجزئي والثورات المؤسسة للقطيعة التامة مع المراحل الماضية.

تميزت الثورة الفرنسية بكونها «ثورة جذرية»، وهذا أساس نجاح الثورة بالمعنى الحقيقي لها، يكتب «إريك هوبزباوم» في كتابه الضخم «عصر الثورة»: «كانت الثورة الفرنسية، من دون غيرها من الثورات التي سبقتْها أو تلتْها، ثورة جماهيرية اجتماعية، وأكثر تطرفاً «جذرياً» من أية نهضةٍ أخرى، وعلى نحوٍ غير مسبوق… أما الثورة الأميركية فقد ظلّت حدثاً مصيرياً في نطاق التاريخ الأميركي، ولم تخلّف وراءها غير آثارٍ أساسيةٍ قليلة». جذرية الثورة الفرنسية حوّلتْها إلى موضع مقارنةٍ دائمةٍ لأي حالٍ احتجاجية في العالم، غير أن نموذجها بقي عصياً على التطبيق، بسببٍ من «أفقية الثورة» الفكرية واعتمادها على اجتثاث النماذج الماضية جذرياً، وإحلال نماذج أخرى.

معنى «الثورة» يأخذ قيمته في جذريته، في ارتباطٍ بين التحرك والنموذج المتخيّل والمراد تطبيقه اجتماعياً على مستوى الأكثرية، معضلة التحرك ومحدوديته وإفلاسه أحياناً حين يكون مجرد موضة أو موجةٍ لإزالةٍ ديكتاتور وإحياء عشرات الطغاة الآخرين، والأسوأ حين تؤوي قبب البرلمانات القوى «الكهفية» التي تستغل السياسة لإطفاء شموع النور القليلة التي نعتاش عليها، وما موجة التطرف الكبرى التي نعيشها إلا إحدى العلامات الفارقة بين معنى الثورة، ومعاني التحرك الأخرى.

مارس

04

تجفيف الأسئلة … واستقالة العقول

جريدة الحياة 9 يناير 2012

فهد سليمان الشقيران

يتمسر الطلاب في هذه الأيام أمام كتبهم ومناهجهم. موجة الامتحانات وحرارتها هي ما يخفف لسعات شتائهم القارس. غير أنني آسف على أن جُّل هذه الطاقات في الدرس والحفظ تستكون من الناحية الذهنية والعملية مبددة. نظريات التعليم القائمة والتقليدية هي التي تدمر هذه العقول المتعطشة إلى الاستزادة من العلم والمعرفة، بينما لا تزال استراتيجيات التعليم تعاني من أعطال وآفات وكوارث.

مشكلة التعليم تتجسد تعقيداتها وخطورتها في آثارها الشاملة، سواء كانت إيجابية أم سلبية، والإخفاق في التربية والتعليم يعني تجذّر الأزمات عامةً. المدارس المعطوبة، لن يسلم من غلوائها المجتمع كله؛ ونتمنى كما تمنى كانط من قبل بأن يحدث تحول في آليات التعليم واستراتيجياته الحالية، يكتب كانط:”ليس بالإمكان توقع سلامة النوع البشري من هذه المدارس، ولا بد من ثورة سريعة تؤدي إلى حدوث تحول في التعليم والتربية“.

من المثير للدهشة التثبيت الأزلي للأهداف التعليمية، يمكن تفهّم تثبيت الأهداف لو كانت المؤسسات لديها تجربة تعليمية تمتدّ لقرون، أما وتجربتنا التعليمية لا تزال في بداياتها فإن الثبات في أي استراتيجية أو محتوى على نحو جامد يؤدي إلى شلّ المجتمع، فالحالة التعليمية مثل الحالة الإنتاجية البشرية بحاجة ماسة إلى تشكيل متكررلا يناقض سابقه في حال كانت البداية صحيحة، ويستلهم تجارب الآخرين، إنني إذ أنقل من الأسماء هذه فإني أدعو إلى استلهام التجربة التعليمية الأوربية والأميركية والتي نشطت بعد الثورة الفرنسية، بدل استلهام تجارب خاوية.

إن تثبيت الأهداف التفصيلية يضر بالعملية التعليمية، صحيح أن الهدف الأعلى للتربية والتعليم يتحدد في:”تأهيل الأطفال لحياة سعيدة، مقترنة بحب الوطن، الذي يؤهل الفرد لخدمة عامة الشعب” كما يقول بازود في كتابه “الأسلوب الجديد” إلا أن هذا لايعني التحديد لكل عمليات التعليم.

“بازود” و “روسو” يؤكدان على ضرورة استجابة مؤسسات التعليم والمدارس إلى رغبة الطفل بدل تشتيته وفصله عن عالمه الطفولي وتحويله إلى طفل يحمل أفكار الكبار، وأكّدا على أهمية وجود الألعاب والعروض، وهذا مثير للدهشة في آلياتنا التعليمية التي تعمل على قمع الطفولة داخل الطفل وإحلال الرجولة أو الأنوثة مبكراً الأمر الذي يسوق عقله نحو التشويه الدائم والسريع عبر مؤسسات تعليمية رسمية.

إن رفض الطفل للأساليب التعليمية التي تحاصره مع أول دخوله للمدرسة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأن ذائقته ليست مجرّبة في الحياة، لكنها تعلم ماذا يناسبها من هنا تتبين لنا مآزق تعامل مؤسسات التعليم مع الطفل، خاصةً حينما تكون طفولة الطفل بريئة لم تشوهها الظروف المحيطة به.

يساهم التعليم أكثر من غيره في التسبب بتخرث العقول وتجفيف منابع الأسئلة وتخريج النسخ المكررة عقلاً وذهناً، والأهداف التي تم تثبيتها منذ فترةٍ طويلة لابد أن تتجدد، على التعليم أن يخرج من أسر الأهداف التقليدية اللفظية، أهداف التعليم يجب أن تتجاوز العموميات فالطلاب كلهم مسلمون ولديهم عقيدة رضعوها من أهلهم وآبائهم، وعلى التعليم أن يخرج من تقليديةٍ قديمة في رسم الخطط والاستراتيجيات.

إذا أردنا مجتمعاً يتطور ضمن حركة العصر فلنقارن بين تعليمنا وتعليمهم، بين الاستراتيجيات التي لدينا والاستراتيجيات التي لدى الأمم التي لها تاريخ وذاكرة مع نظريات التعليم التي يجددونها باستمرار، ونحن لا نزال لم نخرج بتعليمنا من “عقليات الكتاتيب” بل لو قرأنا الأهداف التعليمية لوجدنا أنها تتطابق نظرياً مع حقبة التعليم من خلال “الكتاتيب”. موجة الامتحانات الطلابية هذه تذكرنا بمآزق التعليم وثغراته، ولا معنى للامتحانات ولا للتعليم إذا كانت بعض فقراته تدفع العقول نحو الركون والاستسلام